Varsovie

Varsovie Warszawa

.avif)

L'histoire

Varsovie, la grande capitale de la Pologne et sa plus grande ville, était l'un des grands centres de la culture et de la politique juives, avant sa destruction presque complète pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, Varsovie a siégé pendant des siècles, avant de gagner en prééminence, en tant qu'avant-poste rural sans importance dans le royaume de Mazovie, qui était un paysage relativement improductif de seigle et de pommes de terre. Fondée dans les années 1300, la ville s'est développée très lentement au fil des siècles. Varsovie a tiré son importance en grande partie de sa position militaire stratégique, située sur une terrasse surplombant la grande Vistule, entre les ports de Dantzig et de Cracovie. Les Juifs ont commencé à affluer dans la ville au XIVe siècle et, à mesure que la modeste population juive augmentait, ils se sont heurtés à des niveaux d'hostilité croissants. Fréquemment interdits d'entrée à l'intérieur des murs de la ville, en 1527, les Juifs ont finalement été bannis de la ville en vertu de la de non tolerandis judaeis, une interdiction qui a duré les 250 années suivantes. Cette exclusion pure et simple a conduit à la formation de villes juives en dehors des murs de la ville, une ville en dehors d'une ville, une « parapole ».

Varsovie moderne

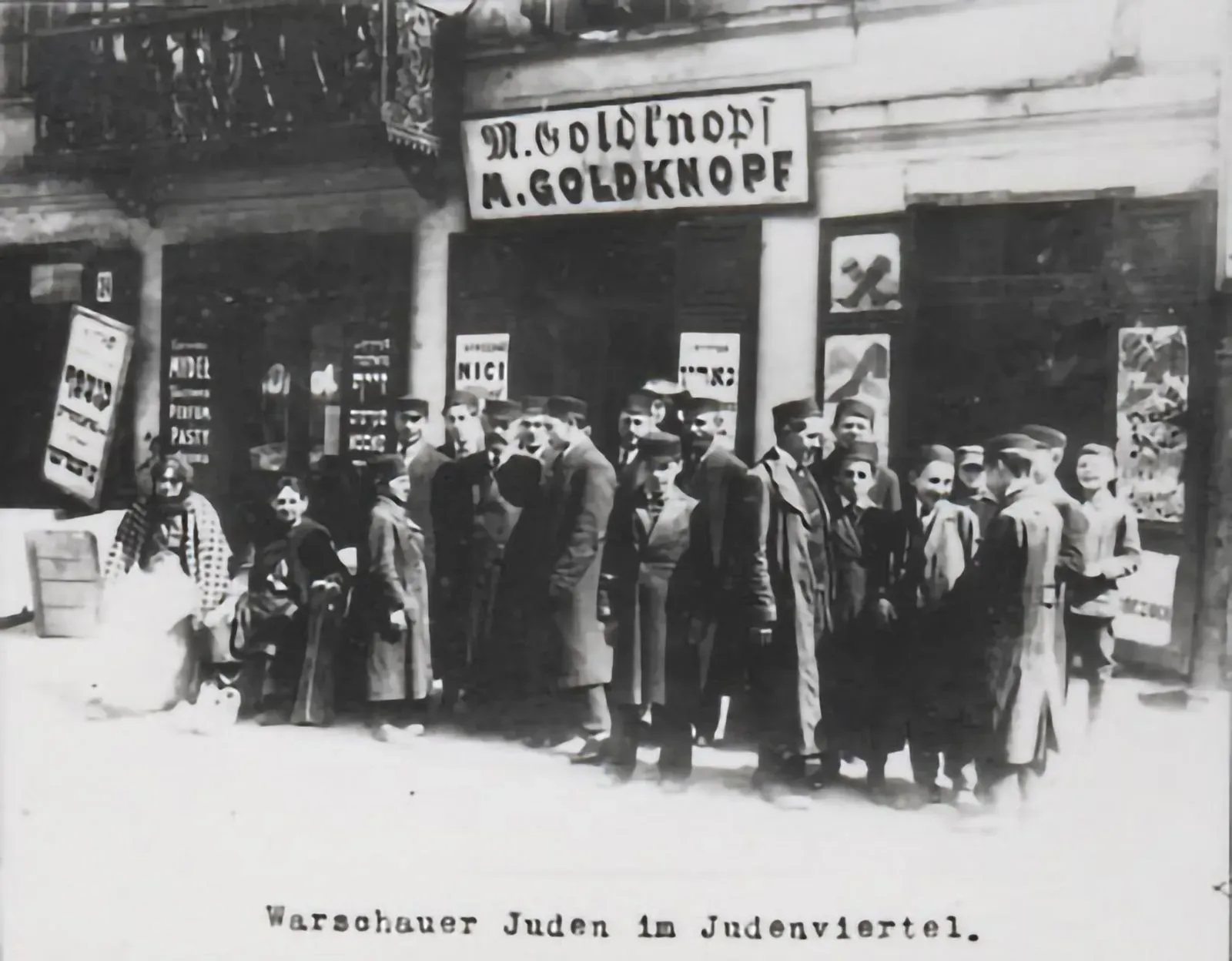

Au début du XXe siècle, Varsovie était une ville incroyablement compacte et dense (trois fois plus dense que Paris et Moscou). Les bidonvilles, juifs et polonais, choquaient la sensibilité de la classe moyenne, car ils étaient entachés de mauvaises conditions d'hygiène, d'une plomberie médiocre ou inexistante et d'égouts inadéquats, mais aussi d'élégants boulevards et de solides banlieues bourgeoises. Varsovie a accueilli la plus grande communauté juive d'Europe pendant la première moitié du 20e siècle. La population comprenait quelque 400 000 Juifs à la veille de l'Holocauste, soit environ un tiers de la population totale de la ville.

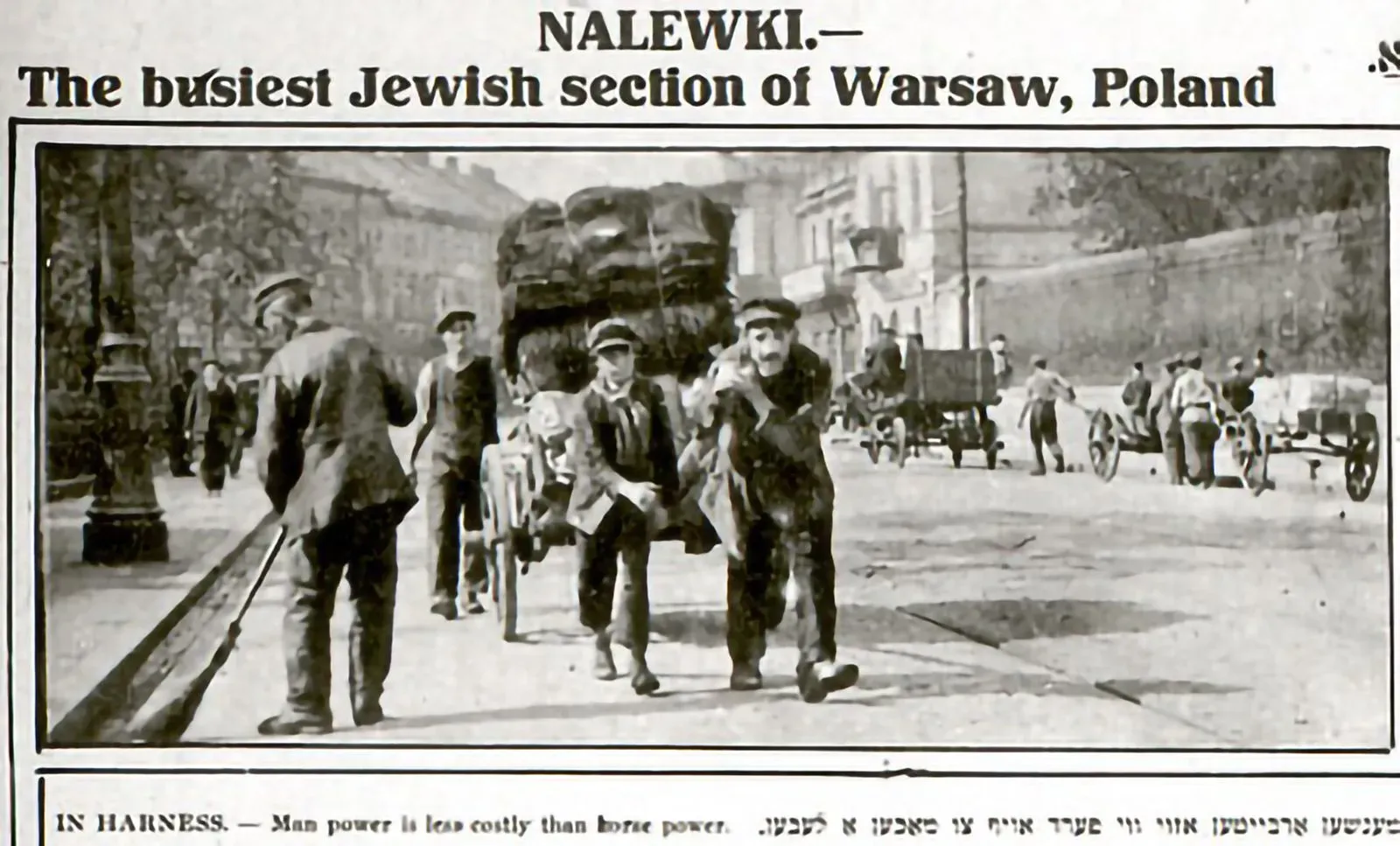

À partir du XIXe siècle, le principal quartier juif était situé dans la partie nord-ouest de la ville. La zone abritait 250 000 âmes juives dans plusieurs petits quartiers et débordait d'énergie. En raison de son extrême pauvreté et de sa présence juive remarquable, c'était un endroit souvent craint et détesté par les Polonais. La zone possédait « un mur invisible qui séparait le quartier du reste de la ville », a écrit Bernard Singer, un observateur de l'époque.

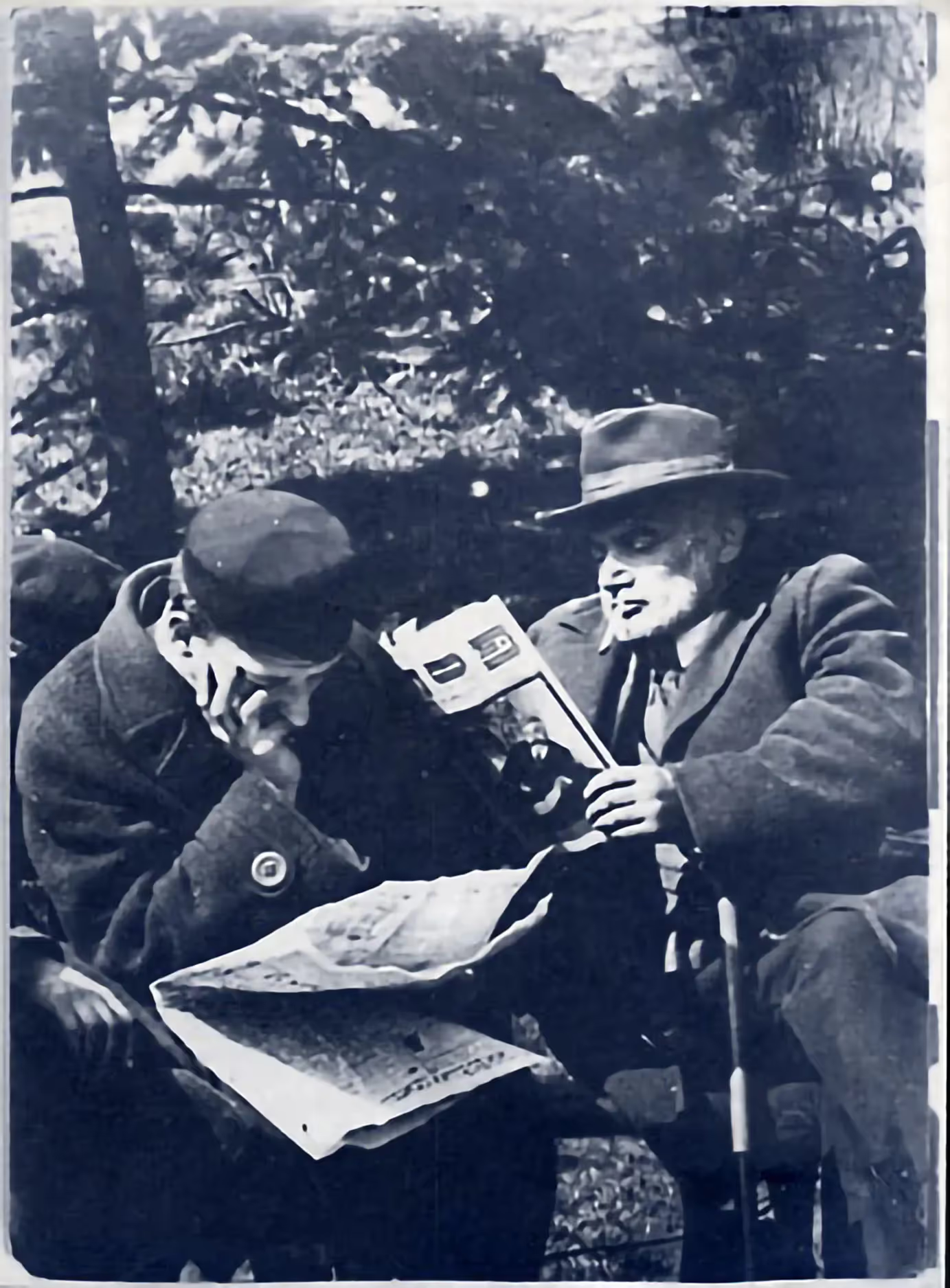

Les représentations typiques de la communauté juive de Varsovie au cours du siècle dernier de son existence contenaient des récits horrifiés et hyperboliques de la misère et de la misère. Kurt Arama, New York Times journaliste qui a visité la ville en 1914, n'a pas pu contenir son étonnement face à la saleté, à la mendicité et à la surpopulation humaine (comme des « harengs »). « La majorité de cette population n'a naturellement qu'une idée : comment se procurer du pain. Leur mode de vie ne leur laisse pas le temps de penser à autre chose », a écrit Aram. Indépendamment de la classe sociale ou de la profession, la rue Nalewki était le centre des activités du quartier, une artère animée où criaient des colporteurs, des artisans, des chômeurs et des employés suspects. Le grand écrivain yiddish Isaac Bashevis Singer a décrit Nalewki comme un boulevard vertigineux,

« Bordés de bâtiments de 4 et 5 étages dotés de larges entrées, recouverts de pancartes et de boutons, de parapluies et de soie... Des plateformes en bois étaient remplies de marchandises... À l'entrée d'un magasin, une porte tournante tournait, engloutissant et dégorgeant les gens comme s'ils étaient entraînés dans une sorte de danse folle. »

Dans les années 1930, 75 % des Juifs de Varsovie vivaient dans la pauvreté. En conséquence, les marchés noirs et les entreprises de la pègre opéraient partout. Malgré la pauvreté et toutes les conditions difficiles qui pouvaient attirer l'attention d'un journaliste invité, Varsovie était un centre culturel majeur. La partie nord-ouest de la ville abritait également les élites juives de la classe moyenne et supérieure de Varsovie, qui constituaient un nombre relativement restreint, mais jouaient un rôle clé dans la bourgeoisie. Les Juifs de Varsovie étaient largement représentés dans le commerce et l'industrie, à tous les échelons de l'échelle économique, qu'il s'agisse de colporteurs de rue ou de rouleurs de cigares, d'artisans confirmés, de banquiers et d'entrepreneurs. Cette partie de la ville était un centre important pour la fabrication de toutes sortes, mais la transformation du textile et du tabac était particulièrement importante et employait des milliers de personnes.

Institutions

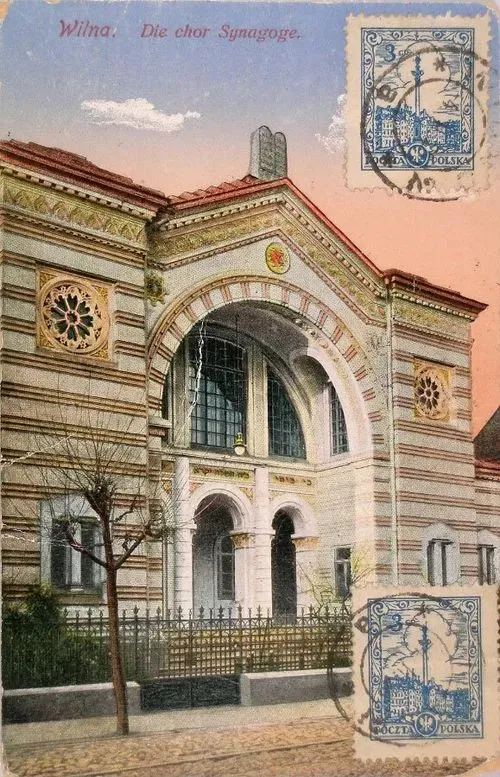

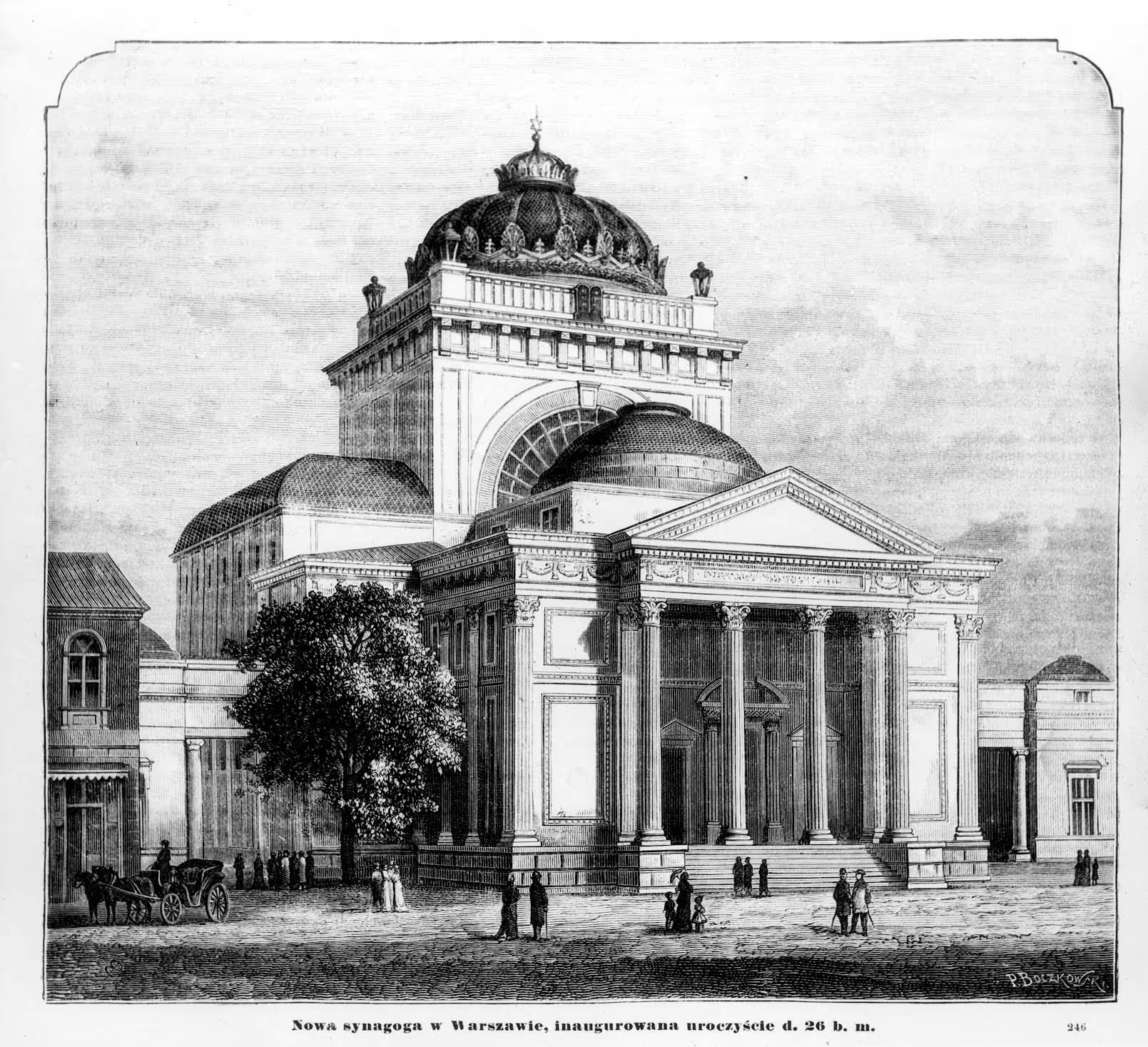

La synagogue la plus opulente de la ville et le monument juif le plus connu était la Grande Synagogue de la rue Tlomackie, une imposante structure gréco-romaine achevée en 1878, conçue par des Juifs riches et culturellement assimilés en hommage à la monarchie russe. La synagogue la plus opulente de la ville et le monument juif le plus connu était la Grande Synagogue de la rue Tlomackie, une imposante structure gréco-romaine achevée en 1878, conçue par des Juifs riches et culturellement assimilés en tant que un clin d'œil à la monarchie russe.

La synagogue pouvait accueillir 1 100 personnes et, comme la synagogue allemande, présentait une liturgie orthodoxe aux accents modernes, y compris des livres de prières traduits en polonais. Après le Insurrection du ghetto de Varsovie en 1943, les nazis ont détruit le bâtiment pour montrer publiquement leur pouvoir et leur idéologie, déclarant que la communauté juive n'existait plus. Au cours de la longue histoire de la centralité religieuse orthodoxe et hassidique, le modèle scolaire traditionnel a prévalu : kheyder pour les petits garçons, yeshivot pour les jeunes hommes. Au milieu du XIXe siècle, 90 % des enfants juifs de Varsovie étaient scolarisés kheyder, dont il y en avait des centaines dans la ville. Ces kheydorim a dispensé un enseignement de base en hébreu et en prière juive, en utilisant le yiddish comme langue de communication. Parmi les réformateurs, ces écoles étaient considérées comme démodées et inadéquates, étant connues pour leur mauvaise hygiène et leurs locaux exigus. Comme au cours des siècles passés, yeshiva a servi d'enseignement supérieur à certains jeunes hommes qui cherchaient à approfondir l'étude du Talmud et de la loi juive. Peu à peu, cependant, au fur et à mesure de l'effondrement général de l'importance orthodoxe à la fin du XIXe siècle, de nouvelles écoles ont commencé à apparaître, issues d'une école orthodoxe pour filles connue sous le nom de Beis Yakov aux écoles yiddish, y compris aux écoles publiques russes et polonaises, ainsi qu'aux écoles modernes de langue hébraïque et aux écoles de métiers.

Mouvements politiques

Le changement s'est traduit par la nature déracinante de la révolution industrielle et de tout ce qu'elle a engendré : migration massive dans toutes les directions, urbanisation, construction de chemins de fer, usines, syndicats et prestige accru des idées occidentales. C'est dans cette Varsovie en proie à la pauvreté, à la dislocation et à l'effervescence que les idées nouvelles et alternatives pour la survie des Juifs ont pris le plus d'ampleur. À la fin du XIXe siècle, la ville était en proie à des changements culturels et politiques, qui ont progressivement poussé des milliers de Juifs à quitter le judaïsme traditionnel pour rejoindre de nouveaux mouvements politiques dynamiques.

Dans les années 1880, de nouvelles organisations et de nouveaux partis politiques ont vu le jour de façon spectaculaire et chaque idée, qu'elle soit Socialiste, Sioniste, ou traditionaliste, rivalisait avec les autres pour une place plus importante dans la vie des Juifs de Varsovie. Il y avait une activité intense, avec des dizaines de groupes et, peut-être au mieux, un objectif commun : l'égalité complète des droits des Juifs. Avec ses groupes sionistes pour adultes et jeunes, ses syndicats, ses groupes socialistes modérés, ses communistes et ses juifs religieux, Varsovie a fonctionné comme un champ de bataille central dans lequel chaque groupe a lutté pour atteindre « la vision du monde juive prédominante du monde ».

Après 1918, les Juifs ont participé à la politique polonaise dominante dans la nouvelle République. Les luttes en cours du début du XXe siècle ont finalement abouti à la kehilla cédant le pouvoir aux sionistes, qui l'ont ensuite perdu en 1936 au profit du Bund. Le Bund était une source d'énergie inépuisable, organisant des grèves, des manifestations, promouvant la culture yiddish et, parfois, s'opposant au sionisme. L'une des principales convictions communes au Bund et aux sionistes était que tous deux recherchaient un nouveau langage qui pourrait être utilisé pour atteindre des objectifs pratiques, des changements politiques et les droits de tous les Juifs.

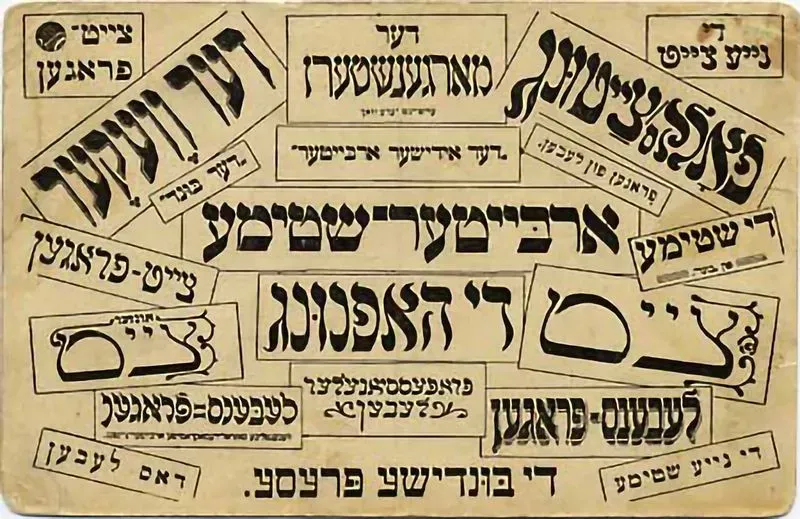

La presse

L'une des institutions les plus fertiles et les plus dynamiques de Varsovie était sa grande presse juive, grâce à laquelle le débat intellectuel de la ville s'est concrétisé. Le nombre de publications à Varsovie est monté en flèche à la fin du XIXe siècle, tant pour les Polonais que pour les Juifs, et constituait l'une des plus fortes concentrations de journaux juifs au monde. Les quotidiens, les hebdomadaires et les journaux, qu'ils soient en yiddish, en hébreu, en polonais ou en allemand, étaient des moyens efficaces d'exprimer les idées communautaires, la politique et l'identité ethnique.

En 1862, le premier journal en hébreu, Ha-Zefirah (The Dawn) a été créée. Il était également subtilement laïque et célébrait la résurgence de la langue hébraïque. Au plus fort de son lectorat au début du XXe siècle, Ha-Zefirah transformé en un organe sioniste populaire. Un autre hebdomadaire matinal, Israelita, publié en polonais, est paru en 1866. Mais la véritable floraison de la presse juive s'est produite parallèlement à l'essor de la culture et de la langue yiddish, qui ont été considérablement renforcées lorsque les autorités russes ont assoupli les restrictions imposées à la presse en 1905, juste à temps pour le torrent de dialogue politique qui s'est emparé de l'ensemble du monde juif d'Europe de l'Est.

Le premier quotidien yiddish était Der Veg (The Way), qui a fait ses débuts en 1905, suivi par le célèbre succès Yidisher Togblat (Jewish Daily Paper), qui a établi la norme pour les journaux juifs populaires. « Les Togblat's deux objectifs fondamentaux », expliquait Stephen D. Corrsin dans son ouvrage sur les Juifs de Varsovie avant la Première Guerre mondiale, « étaient d'être bon marché (un kopeck) et de gagner des lecteurs grâce à des reportages agressifs et animés et à du sensationnalisme ». En 1906, il a imprimé « un tirage moyen de 54 200 exemplaires, ce qui en a fait le journal le plus populaire dans toutes les langues des terres polonaises partagées ».

À l'apogée de la popularité de la presse yiddish de Varsovie, le domaine attirait des écrivains talentueux des quatre coins du monde juif, incitant les journalistes qui cherchaient à faire partie d'une grande élite culturelle à rejoindre les rangs des artistes, des romanciers et des intellectuels bohèmes.

Hier et aujourd'hui

En parcourant Varsovie aujourd'hui, il y a très peu d'indications de la grande présence juive qui a fait de cette ville la destination de choix d'une classe cosmopolite juive émergente.

Il n'y a pas de presse yiddish et il n'y a pas d'écrivains yiddish. Pas d'écoles yiddish et pas d'enfants juifs. Il n'existe qu'un théâtre yiddish saisonnier interprété par des acteurs non juifs, dans le but de rendre hommage à une grande institution qui n'existe plus. La synagogue principale a été rénovée ces dernières années, après avoir été profanée. Un nouveau musée, déjà en construction, est en cours de construction sur la place devant le monument commémorant le soulèvement des Juifs du ghetto de Varsovie, mais les noms de ceux qui ont participé à la bataille du ghetto sont largement inconnus des passants. Une promenade dans l'ancien cimetière juif, qui est resté presque intact, permet d'entrevoir les personnalités hautes en couleur, et parfois flamboyantes, qui vivaient autrefois côte à côte avec les masses juives de la classe ouvrière dans ce qui était la ville juive la plus peuplée d'Europe de l'Est. Il s'agit d'un témoignage solitaire de la vie juive qui prospérait autrefois à Varsovie, une histoire qui se poursuit aujourd'hui avec les survivants qui vivent aujourd'hui dans d'autres pays.

.avif)