Cartes

Expulsions et migrations

Colonisation en Europe de l'Est

Les partitions et la zone de peuplement

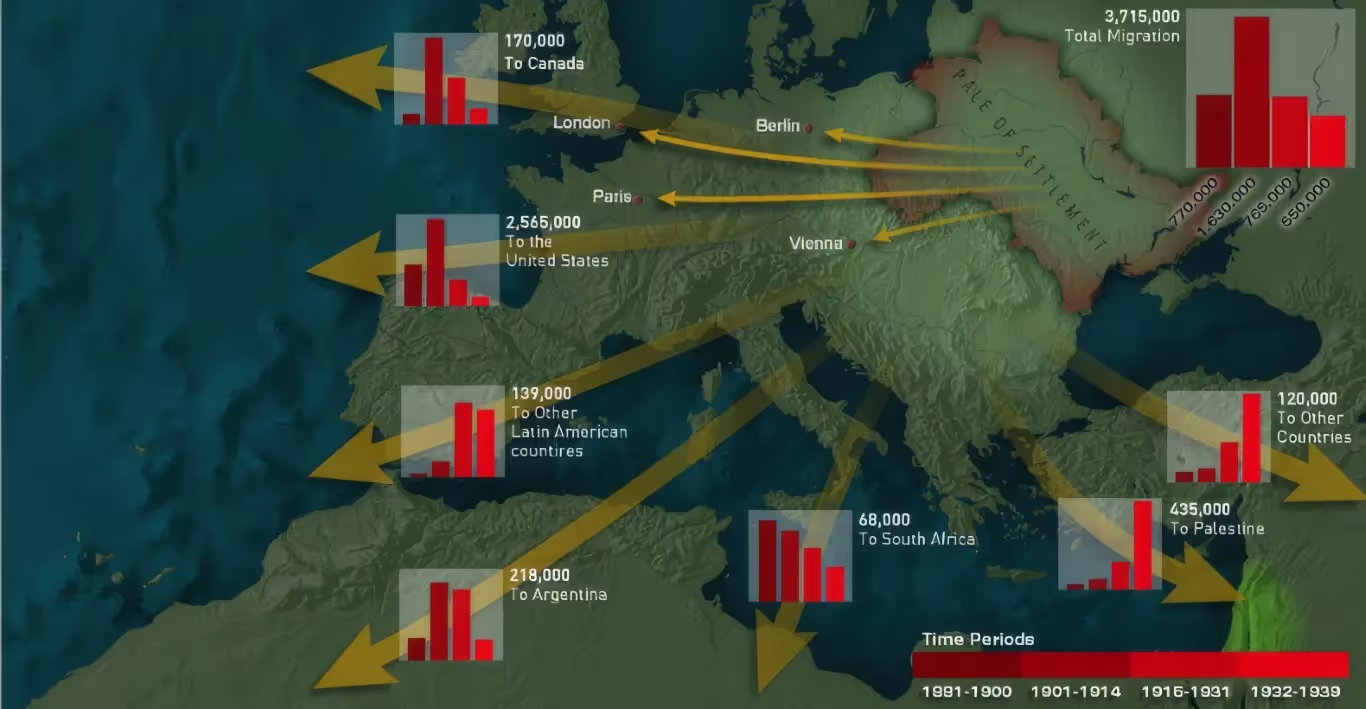

Émigration des années 1890 aux années 1930

Crimée

Après la défaite des rois khazars au XIe siècle, un groupe turc dont les dirigeants s'étaient convertis au judaïsme s'est installé à Kiev et à Tchernigov au XIIe siècle.

Allemagne

Les persécutions des Juifs en Allemagne (en particulier dans les communautés rhénanes de Cologne, Speyer, Worms et Mayence) pendant la première croisade (1096-1099), puis lors de la deuxième croisade (1144), ont conduit certains Juifs à se déplacer vers l'est vers de nouvelles communautés en Pologne.

Angleterre

Au cours du XIIIe siècle, les Juifs d'Angleterre se sont retrouvés de plus en plus persécutés, culminant avec l'édit du 18 juillet 1290 d'Edouard Ier, qui appelait au bannissement de tous les Juifs d'Angleterre. La communauté juive, qui comptait alors plusieurs milliers de personnes, s'est rendue en Flandre, en France. et en Allemagne.

France

Philippe le Bel a émis pour la première fois un ordre expulsant les Juifs de son royaume en 1306, pour leur permettre de revenir en 315. Des ordres d'expulsion ont ensuite été émis et annulés en 1322 et 1349. À chaque fois, des motifs financiers ont joué un rôle dans l'expulsion et la réadmission des Juifs, puis Charles VI a décrété le 17 septembre 1394 que la résidence juive ne serait plus tolérée dans le Royaume de France. Alors que les Juifs continuaient de vivre illégalement dans le royaume, une grande partie de la communauté a migré vers le sud, en Provence et en Espagne.

Allemagne

Plus de 300 communautés juives ont été attaquées pendant la peste noire (1348-1350), lorsque des Juifs ont été accusés d'avoir tué des non-Juifs en empoisonnant des puits et d'autres sources d'eau. De nombreux Juifs ont cherché refuge à l'est dans les communautés en développement de Pologne.

Hongrie

Les craintes suscitées par la peste noire en Hongrie ont conduit à la première expulsion générale de Juifs dans ce pays en 1349, puis à nouveau en 1360.

Espagne

En avril 1492, tous les Juifs qui n'acceptaient pas le christianisme ont reçu l'ordre d'être expulsés d'Espagne par la reine Isabelle et le roi Ferdinand. Plus de 100 000 exilés juifs ont quitté le royaume, dont beaucoup ont cherché refuge temporairement au Portugal ; d'autres se sont installés dans le nord de l'Afnca et en Turquie. Le dernier Juif aurait quitté l'Espagne le 7 juillet 1492 (le 7 août).

Portugal

Malgré l'octroi de l'asile aux Juifs du Royaume d'Espagne voisin, Emmanuel I a ordonné qu'aucun Juif ne soit autorisé à rester au Portugal après novembre 1497. Beaucoup ont été tués et d'autres ont cherché refuge à Amsterdam, à Salonique, en Turquie et dans des communautés du Nouveau Monde.

Lituanie

Les Juifs ont été expulsés du Grand-Duché de Lituanie en 1495 mais ont été ramenés en 1503, leurs biens et leurs opportunités d'activité économique ayant été restaurés.

Vienne

À la suite d'une accusation de profanation d'hôtes portée contre la communauté juive de Vienne en 1420, des Juifs de cette ville ont été convertis de force et attaqués en 1421. Les personnes qui n'ont pas été tuées ont été expulsées et nombre d'entre elles ont cherché refuge en Bohême.

Pologne - Lituanie

1667-1771

L'émergence des villes juives a coïncidé avec le développement d'importants centres politiques et économiques. En Europe de l'Est, les Juifs étaient souvent contraints de vivre en dehors de ces centres formant une ville-hors-ville (parapole) malgré les divers privilèges qui leur étaient offerts. Au XVIe siècle, les synagogues, la forme la plus rudimentaire d'organisation sociale de chaque communauté, se réunissaient pour former un réseau national de représentation appelé le Vaad Arba Aratzot (Conseil des Quatre Terres). Lublin et Poznan, par exemple, étaient deux des villes citées où le Conseil s'est réuni. Le commerce, la politique et les bourses d'études se sont mélangés lors des réunions saisonnières du Conseil. La vie organisationnelle juive était tellement structurée que le gouvernement a profité de cette organisation en l'obligeant à collecter des impôts. De nouvelles villes se sont développées et l'importance des anciennes a changé à mesure que l'économie se modernisait et que la population migrait. Alors que toutes les villes juives partageaient la même infrastructure institutionnelle nécessaire pour en faire des centres juifs, chacune constituait une sorte d' « État » à part entière, car le style qui les définissait laissait une empreinte de leur caractère individuel.

Espagne

En avril 1492, tous les Juifs qui n'acceptaient pas le christianisme ont reçu l'ordre d'être expulsés d'Espagne par la reine Isabelle et le roi Ferdinand. Plus de 100 000 exilés juifs ont quitté le royaume, dont beaucoup ont cherché refuge temporairement au Portugal ; d'autres se sont installés dans le nord de l'Afnca et en Turquie. Le dernier Juif aurait quitté l'Espagne le 7 juillet 1492 (le 7 août).

Portugal

Malgré l'octroi de l'asile aux Juifs du Royaume d'Espagne voisin, Emmanuel I a ordonné qu'aucun Juif ne soit autorisé à rester au Portugal après novembre 1497. Beaucoup ont été tués et d'autres ont cherché refuge à Amsterdam, à Salonique, en Turquie et dans des communautés du Nouveau Monde.

Lituanie

Les Juifs ont été expulsés du Grand-Duché de Lituanie en 1495 mais ont été ramenés en 1503, leurs biens et leurs opportunités d'activité économique ayant été restaurés.

Vienne

À la suite d'une accusation de profanation d'hôtes portée contre la communauté juive de Vienne en 1420, des Juifs de cette ville ont été convertis de force et attaqués en 1421. Les personnes qui n'ont pas été tuées ont été expulsées et nombre d'entre elles ont cherché refuge en Bohême.

La quintessence de l'histoire et de la culture juives se trouve dans ses parchemins et ses livres. Le premier livre juif imprimé (1475) est celui de Rachi, bien qu'en 1444 un Juif soit mentionné à propos de l'impression à Avignon, en France. Les Juifs d'Allemagne n'avaient pas eu la possibilité d'étudier la technologie de l'imprimerie, qui était sous le contrôle strict des guildes chrétiennes.

Une fois que la technologie d'impression s'est étendue à Rome, l'Italie est devenue à la fin du XVIe siècle le centre de l'impression hébraïque. Il existe quelques exemples d'imprimeries en Europe de l'Est datant de cette époque, mais ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'industrie de l'imprimerie s'est pleinement développée. Dans cette région, les principaux centres d'impression juifs se trouvaient à Cracovie, Lublin, Lvov, Vilna et Varsovie. Il y avait bien sûr de nombreuses autres petites presses et leur nombre s'est multiplié au XIXe siècle, date à laquelle l'étude officielle de l'imprimerie juive a commencé et qui se poursuit aujourd'hui.

Cependant, comme dans de nombreux autres aspects de la vie et de la culture, pendant l'Holocauste, les presses à imprimer ont été détruites, les livres ont été tronqués et détruits, tandis que de nombreuses bibliothèques abritant ces trésors ont été réduites en ruines.

Alors que la Pologne se trouvait située entre trois nouveaux empires en pleine croissance, l'Empire russe, allemand et austro-hongrois, elle est devenue un territoire vulnérable. Ces États plus forts convoitaient le pouvoir et la terre et ont décidé de subdiviser entre eux l'ancien Commonwealth polonais, aujourd'hui plus faible. La première partition a été le résultat de la crainte suscitée par l'implication de la Russie dans l'Empire ottoman (1768) et son expansion. L'Autriche et la Prusse ont réagi politiquement en suggérant la partition, sentant que les ambitions de la Russie pourraient être tempérées par l'obtention d'une partie du territoire polonais.

À la suite de la première partition, la Pologne a perdu environ un tiers de son territoire et environ la moitié de sa population. Les citoyens polonais, ainsi que les autres groupes qui y vivaient, sont devenus des minorités dans les nouveaux États politiques et ont dû s'adapter à de nouvelles cultures et à de nouveaux statuts juridiques. Les Juifs en particulier ont été touchés car, pour la plupart, ils vivaient dans des régions qui continuaient d'être absorbées par les empires russe et austro-hongrois. Une fois que le modèle des empires s'attribuant des terres a été mis en place, les mêmes actions ont été reproduites.

Les 20 années qui se sont écoulées entre la première et la deuxième partition ont renforcé le nationalisme polonais et ses rêves politiques d'inverser les partitions. La réponse à la deuxième partition a été un soulèvement national important, mais infructueux, dirigé par Tadeusz Kosciuszko en 1794. Lorsque les empires se sont partagé le reste de la Pologne en 1795, l'État polonais souverain a effectivement cessé d'exister jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque la République de Pologne a été restaurée en 1918.

C'était le nom du territoire russe, dont une grande partie était annexée à la Pologne, où la colonisation juive était autorisée ; elle s'élevait à environ 1 million de kilomètres carrés. Les Juifs avaient été officiellement exclus du territoire russe à partir du XVe siècle, mais l'annexion des territoires polonais a obligé le gouvernement à décider de la manière de gérer une nouvelle population juive indésirable. La définition des frontières réelles a commencé en 1795, après la troisième partition, mais ces frontières n'ont été fixées qu'en 1815, avec l'inclusion de zones

Les chiffres présentés ici soulignent le fait incontestable concernant la migration des Juifs à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle : après 1881, le nombre de Juifs quittant l'Europe de l'Est a fortement augmenté. Cette délocalisation massive s'est poursuivie jusqu'à la Première Guerre mondiale, lorsque des restrictions d'immigration plus strictes ont été imposées dans de nombreux pays occidentaux.

Avant les migrations de masse, il y avait près de 9 millions de Juifs en Europe ; environ la moitié d'entre eux vivaient dans le Pale of Settlement. La plupart parlaient le yiddish en milieu urbain, issus de la classe ouvrière et issus de la classe ouvrière. L'analphabétisme étant un obstacle à l'admission aux États-Unis, il était heureux que les Juifs soient un groupe très alphabétisé, et beaucoup ont donc pu franchir cet obstacle jusqu'à la fermeture des portes en 1924.

Les perspectives d'amélioration socio-économique étaient sans aucun doute l'une des principales raisons de cette migration vers l'Ouest, mais la migration juive était également motivée par la tentative d'échapper à la persécution antijuive et à la discrimination oppressive qui étaient si répandues en Europe de l'Est.

Israël (à l'époque la Palestine), un lieu qui avait toujours occupé une place centrale pour le peuple juif en matière de religion, de droit, de rituel et d'histoire, s'est également présenté comme une destination pour les Juifs émigrés. Le but et l'intention de la migration vers la Palestine étaient, bien entendu, totalement différents et étaient motivés par des convictions idéologiques plutôt que par des préoccupations socio-économiques pratiques.