I. La vie politique juive en Europe de l'Est avant et pendant la Première Guerre mondiale

Avant la Première Guerre mondiale, les trois plus grands empires d'Europe de l'Est étaient Empires russe, allemand et austro-hongrois. À cette époque, la majorité des Juifs d'Europe de l'Est vivaient dans les empires russe et austro-hongrois.

.avif)

... dans l'Empire russe

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, l'Empire russe a connu d'énormes troubles politiques. Bien que cela ait été principalement dirigé contre le régime, le gouvernement tsariste n'a pas hésité à attiser le sentiment antijuif et a autorisé des explosions de violence contre les Juifs afin de détourner l'attention des problèmes systémiques plus généraux. Violent pogrom a éclaté contre les Juifs, provoquant des morts et des destructions massives. L'émigration a été encouragée en tant que solution partielle ; un grand nombre de Juifs russes ont fui vers l'Europe occidentale, d'autres régions de l'Europe de l'Est et vers l'Amérique du Nord et du Sud. Outre les pogroms, il y avait d'autres politiques anti-juives, telles que des restrictions à l'emploi des Juifs et quotas sur le nombre de Juifs autorisés à fréquenter les écoles, les universités et certaines professions.

Les Juifs russes ont beaucoup souffert pendant la Première Guerre mondiale, on se méfiait d'eux et les journaux hébreux et yiddish ont été interdits parce qu'ils étaient soupçonnés d'être utilisés à des fins d'espionnage. Les communautés juives ont également été expulsées des zones proches des lignes de front parce qu'elles croyaient que les Juifs saboteraient les défenses russes. Lorsque le tsar russe a été renversé en 1917, l'émancipation a été accordée aux Juifs par le nouveau gouvernement provisoire. Cependant, tout effet positif de l'émancipation a été atténué car la guerre civile (1918-1921), avec son côté le plus sombre, a fait rage dans les zones les plus peuplées de Juifs.

... dans l'Empire austro-hongrois

Officiellement émancipés en 1867, les Juifs de l'Empire austro-hongrois jouissaient de plus de libertés que leurs frères de l'Empire russe. Ils n'étaient soumis à aucune restriction en matière d'éducation, de résidence ou de profession. Les Juifs n'ont pas non plus été soumis à des pogroms parrainés par le gouvernement. Cependant, de graves différences économiques subsistaient entre Juifs et non-Juifs dans les différentes parties de l'Empire, et entre les Juifs eux-mêmes. Bien qu'au début du XXe siècle, les Juifs de Vienne, par exemple, aient été fortement assimilés à l'économie viennoise et socialement acculturés, les Juifs de Galice étaient en grande partie appauvris et séparés de leurs voisins. De même, les Juifs de Budapest étaient largement intégrés à la culture magyare (hongroise) et à l'économie en général, tandis que les Juifs de la Hongrie rurale vivaient un peu comme leurs frères orthodoxes de Galice.

II. Changements politiques après la Première Guerre mondiale

L'une des premières conséquences de la Première Guerre mondiale a été la redéfinition de la carte politique de l'Europe, qui a été accomplie lors de la Conférence de paix de Versailles, qui s'est ouverte le 12 janvier 1919. Les grands empires du pouvoir central ont été démantelés. L'Empire austro-hongrois a été complètement démantelé et de nouveaux pays, comptant d'importantes minorités juives et autres, sont apparus en Europe de l'Est. Une partie de ce processus a consisté à élaborer un Traité sur les droits des minorités (1919). Les nouveaux États d'Europe de l'Est que sont la Pologne (plus de 3 millions de Juifs), la Roumanie (850 000 Juifs), la Tchécoslovaquie (375 000 Juifs), la Lituanie (115 000 Juifs), la Yougoslavie (68 000 Juifs) et la Bulgarie (48 000 Juifs) ont tous été contraints d'adopter cette politique qui visait à garantir les droits des minorités ethniques, y compris les Juifs, à l'intérieur de leurs frontières. Cela impliquait également d'accorder la citoyenneté aux groupes minoritaires et de leur permettre de s'organiser et de maintenir une identité culturelle, notamment en établissant leurs propres écoles et parlant leur propre langue, tout en continuant de faire partie du nouvel État politique dans lequel ils vivaient. Ainsi, les Juifs d'Europe de l'Est se sont retrouvés officiellement émancipés et émancipés en tant que citoyens des nouvelles républiques d'après-guerre plutôt que des Empires.

Cependant, de nombreux pays qui ont signé les traités sur les droits des minorités l'ont fait pour obtenir le soutien des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. Mais bientôt, ces pays ont commencé à ignorer les parties du traité qui ne leur convenaient pas. La discrimination économique à l'encontre des Juifs était courante. Les systèmes de quotas ont limité l'entrée des Juifs dans l'enseignement supérieur, et les limites (voire l'exclusion des Juifs) dans certaines professions sont devenues la norme dans les nouveaux États. La discrimination économique résultait en partie du fait qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Europe de l'Est, y compris la plupart des communautés juives de cette région, était en ruine économique. De nombreuses maisons et moyens de subsistance avaient été complètement détruits pendant la guerre, et de nombreuses personnes, ainsi que des gouvernements, pensaient que s'ils excluaient les Juifs de l'économie, les opportunités seraient plus nombreuses pour les autres.

.avif)

Les traités relatifs aux droits des minorités garantissaient l'autonomie culturelle à la communauté juive et lui permettaient de maintenir ses propres écoles ethniques qui enseignaient leur religion, leur culture et leur langue. Mais les nouveaux États ne voulaient pas soutenir l'autonomie culturelle juive aux dépens des mouvements nationalistes autochtones. Le financement de l'administration communautaire juive et des programmes éducatifs a finalement été réduit, ce qui a obligé les communautés à instituer leur propre système d'impôts pour les soutenir, créant ainsi une double imposition pour les citoyens juifs. Les Juifs d'Europe de l'Est sont donc devenus fortement dépendants du soutien des organisations humanitaires juives américaines, telles que le American Joint Distribution-AJD, qui a soutenu des soupes populaires, des programmes de reconversion professionnelle et d'autres programmes.

III. Après la Première Guerre mondiale : la fin de l'Empire russe et le début de l'Union soviétique

![Jewish farmer, Brest area [Brest Litovsk, Brisk], Poland [now Belarus], 1920s-1930s. The World ORT Archive Ref. psa0135](https://cdn.prod.website-files.com/6891ffac7571e63c0e0f2860/6891ffac7571e63c0e0f2b2c_jewishfarmer.avif)

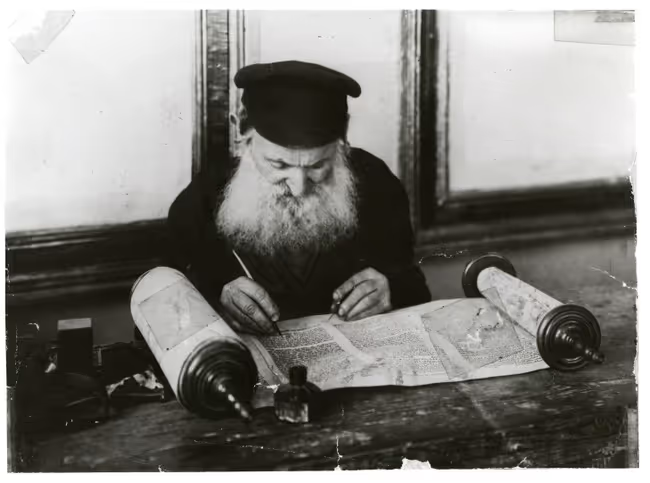

L'Empire russe, en guerre depuis août 1914, s'est effondré en 1917. Les bolcheviks sont arrivés au pouvoir en novembre 1917 et la famille tsariste a ensuite été exécutée. Dans la nouvelle Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS), les Juifs ont finalement obtenu l'émancipation politique et économique, et l'antisémitisme a été officiellement interdit. Les 2,8 millions de Juifs de l'URSS ont été déclarés citoyens égaux et libérés des restrictions en matière d'éducation, de professions et de possibilités de résidence. Les Juifs étaient reconnus comme groupe national et culturellement autonome. Il y avait même une branche juive du parti communiste, appelée Evsektsiya. Pourtant, certains éléments indiquaient que les Juifs n'étaient pas vraiment autonomes. Ils étaient libres d'utiliser le yiddish, mais l'hébreu était interdit en tant que langue bourgeoise. À l'inverse, les Juifs ont été autorisés à créer leurs propres écoles, y compris une université juive.

Bien que le nouvel État soviétique était initialement disposé à soutenir les activités juives laïques et l'utilisation de la langue yiddish, il était opposé à toutes les religions organisées. Les autorités soviétiques ont supprimé toutes les religions, fermant les lieux de prière, y compris les églises, les synagogues et les mosquées. Le gouvernement a fermé les écoles religieuses et interdit l'impression de livres religieux. Toutes les organisations juives non socialistes, y compris les sionistes, ont été attaquées. Les organisations communautaires juives ont été contraintes de se dissoudre. Les juifs religieux étaient persécutés et considérés comme des ennemis de l'État.

Les membres de la classe moyenne, y compris les Juifs de la classe moyenne, ont également été persécutés en Union soviétique. Un grand nombre de Juifs étaient impliqués dans le commerce avant la Révolution et, de ce fait, se trouvaient généralement en dehors du nouveau système économique soviétique. Ensuite, le régime soviétique a offert aux Juifs des terres en Crimée, en Biélorussie et en Ukraine pour y construire des communautés agricoles. Grâce à l'équipement fourni par l'American Jewish Joint Distribution Committee, de nombreux Juifs se sont installés dans ces communautés agricoles malgré les difficultés. En 1929, les Juifs se sont même vu proposer le Birobidjan comme leur propre région autonome en Sibérie. Ces règlements ont fini par échouer.

Après l'arrivée au pouvoir de Joseph Staline, les concessions culturelles accordées aux Juifs par la centrale ont été retirées. Le Evsektsiya a été aboli ; les institutions culturelles juives ont été fermées et les dirigeants tués ou emprisonnés ; et les Juifs qui avaient été des communistes fidèles au gouvernement ont été systématiquement purgés.

Partis politiques juifs

.avif)

Avant la Première Guerre mondiale, de nombreux Juifs cherchaient à remédier à leur manque de pouvoir politique et d'égalité. La nécessité pressante de protéger les Juifs des dangers immédiats de blessures corporelles a été à l'origine d'un changement radical. La montée du nationalisme dans de nombreux pays occidentaux a également conduit à l'antisémitisme, et les Juifs se sont retrouvés moins à même de vivre dans des sociétés nationales étroitement définies. Les Juifs, quelle que soit leur citoyenneté, ne bénéficiaient pas de tous leurs droits en tant que membres de la société. Deux stratégies principales ont été utilisées pour lutter contre l'antisémitisme et l'inégalité civile : l'une visait à changer la société dans son ensemble afin de créer une société plus égalitaire et la seconde, sous la forme du nationalisme juif, qui a promu la séparation des Juifs de ces sociétés oppressives. Alors qu'un grand nombre de Juifs laïques s'impliquaient dans diverses organisations socialistes, communistes et anarchistes dans leur quête d'une société plus égalitaire, les Juifs ont également développé la politique nationaliste sioniste.

La société de l'Europe de l'Est de l'entre-deux-guerres était extrêmement multiculturelle. Des peuples parlant différentes langues, pratiquant différentes religions et ayant leurs propres coutumes ethniques vivaient côte à côte dans les villes et les villages. Bien que certains Juifs d'Europe de l'Est aient été très assimilés et parlaient la langue de la population majoritaire en plus du yiddish, la grande majorité des Juifs parlaient le yiddish, lisaient des prières en hébreu et vivaient selon les traditions juives.

Nombre des premiers socialistes, communistes et anarchistes juifs parlaient des langues non juives. Cependant, afin de mieux faire connaître leurs idées à la majorité des masses juives, ils ont décidé de les exprimer en yiddish, la langue parlée par la majorité des Juifs. La plus importante organisation socialiste juive, l'Union des travailleurs juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie, également connue sous le nom de Bund, a été créé en réponse au désir de présenter des idées marxistes aux travailleurs juifs qui parlaient largement le yiddish. Le nationalisme juif est apparu principalement sous la forme de Sioniste mouvement. Des variantes et des combinaisons - sionistes et socialistes - se sont également développées, y compris diverses formes de sionisme socialiste et de sionisme religieux. La plupart de ces groupes, à la fois sionistes et socialistes, sont nés avant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il était illégal de créer de telles organisations. Les premiers groupes devaient se réunir clandestinement. La nécessité de créer des organisations politiques secrètes et la volonté des premiers membres de ces partis politiques de risquer d'être arrêtés et, dans de nombreux cas, de s'exiler en Sibérie témoignent de leur haut niveau d'engagement dans la recherche de solutions aux problèmes qui affligent les Juifs d'Europe de l'Est. Après la Première Guerre mondiale, lorsque les organisations politiques juives sont devenues légales dans la majeure partie de l'Europe de l'Est (à l'exception de l'Union soviétique), ces premières organisations clandestines sont sorties de la clandestinité ; d'autres organisations juives représentant des éléments plus conservateurs cherchant une intégration non socialiste dans la société et des groupes politiques religieux ont également commencé à apparaître.

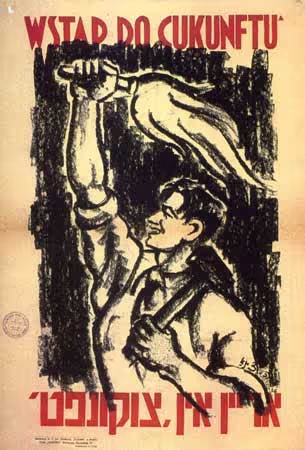

La plupart des partis politiques juifs ont parrainé des mouvements de jeunesse, une grande innovation dans le monde juif. Au début du 20e siècle, les mouvements de jeunesse sont devenus extrêmement importants pour les partis politiques juifs. Non seulement ils ont recruté et formé les futurs membres, et en particulier les futurs dirigeants de l'organisation, mais de nombreux groupes de jeunes ont donné le « muscle » à l'organisation, que ce soit sous la forme d'une petite unité militaire chargée de protéger les Juifs des attaques violentes lors de pogroms ou de rassemblements politiques, ou en tant que travailleurs agricoles s'entraînant pour commencer une nouvelle vie en Palestine.

De nombreux partis politiques juifs ont également parrainé d'importantes activités communautaires, allant de la construction d'écoles à des programmes culturels, qui comprenaient des conférences, des représentations théâtrales, etc. Dans le même temps, les partis se disputaient souvent l'importance et le pouvoir au sein du monde juif, en particulier au sein du Kehillah, qui supervisait les affaires religieuses telles que la prière publique, la supervision de cachrus, l'enseignement religieux et les activités sociales. Avant la Première Guerre mondiale, dans de nombreuses communautés, les membres du Kehillah étaient choisis par quelques familles ou membres éminents de la communauté. Après la Première Guerre mondiale, l'élection démocratique des dirigeants du Kehillah s'est généralisée. Des représentants d'organisations laïques telles que le Bund ou les sionistes ont ensuite pu devenir membres de Kehillah à la suite de cette évolution.

A. Socialisme juif

La plus grande organisation de socialistes juifs était de loin la »Bund. » Sa plateforme appelait à un peuple juif culturellement autonome vivant dans un État socialiste. Il existe d'autres organisations plus petites, comme le Parti social-démocrate juif (ZPSD), qui avait des objectifs similaires et qui a fini par rejoindre le Bund. Une autre importante organisation socialiste juive, Poalei Sion, le Parti ouvrier socialiste juif a combiné les idées du socialisme et du sionisme. Bien qu'il existe une importante composante nationaliste dans Poalei Sion, il n'en demeure pas moins que le Bund et Poalei Sion ont souvent combiné leurs forces sur le plan politique ; alors que, Poalei Sion et les autres factions sionistes n'ont pas toujours été des alliés politiques faciles. La scène politique juive de la région était pleine de nuances et de complexité. Aucune distinction noire ou blanche ne décrivait ni ne prédisait la variété ou la durée des alliances ou des séparations.

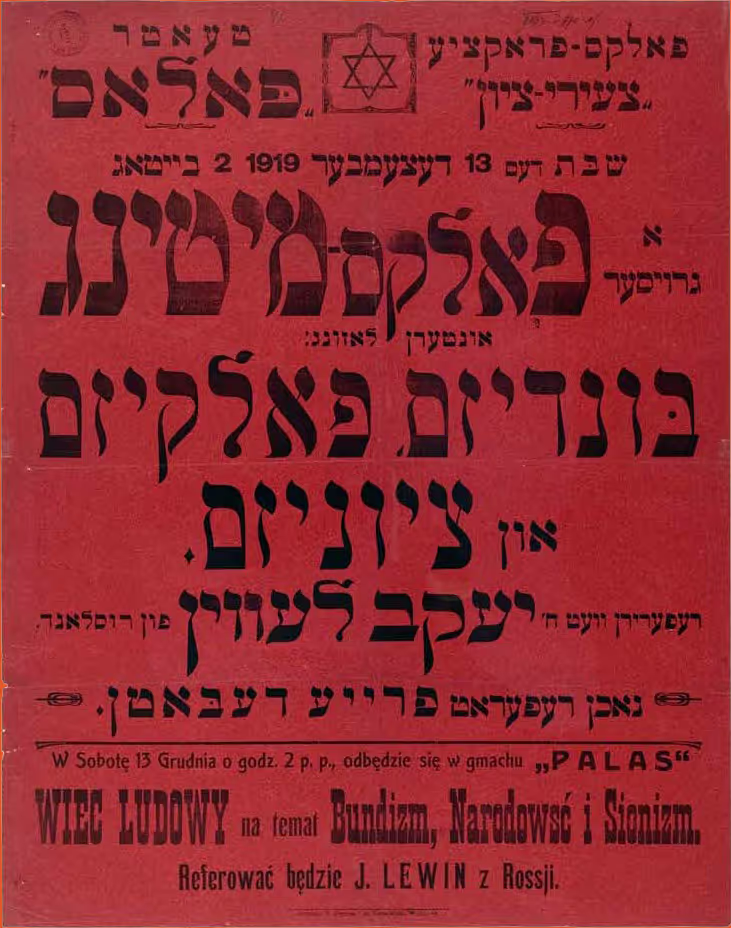

BUNDISME

En 1897, l'Union des travailleurs juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie, également connue sous le nom de « Bund », a été fondée à Vilna, en Pologne. Le Bund cherchait à assurer l'autonomie culturelle des Juifs au sein d'un État socialiste. Elle estimait que les Juifs n'avaient pas besoin d'émigrer pour résoudre leurs problèmes, mais proposait plutôt qu'un objectif plus réaliste était de transformer les États et les sociétés dans lesquels vivaient les Juifs. Le Bund a cherché à mobiliser la solidarité des travailleurs juifs pour atteindre cet objectif, car ils rejetaient l'intégration ou l'assimilation dans la société principale. Leurs objectifs et leur point de vue les séparaient également des autres groupes nationaux-socialistes, car ceux-ci n'étaient pas intéressés par le parrainage d'activités culturelles juives.

Le Bund a connu un certain nombre de transitions. Avant la Première Guerre mondiale, comme de nombreux autres groupes politiques juifs et non juifs, le Bund était illégal et ses membres devaient se réunir en secret. À cette époque, les jeunes constituaient en grande partie les membres. En fait, dans de nombreux villages, malgré la jeunesse des membres locaux du Bund, cela peut influencer les affaires d'un village, traditionnellement dirigé par des membres plus âgés de la communauté. Le Bund a également bouleversé la tradition en accueillant des membres masculins et féminins.

Pour comprendre l'importance de cette innovation, il faut se rappeler que les femmes n'avaient pas le droit de vote aux États-Unis ou dans de nombreux pays européens à cette époque. L'intégration et la validation des femmes membres dans une organisation politique constituaient une rupture très radicale par rapport à la norme. L'association la plus importante entre le Bund et la culture juive est peut-être venue de son soutien et de son utilisation insistante de la langue yiddish comme seul moyen d'atteindre les masses et comme moyen de légitimer la culture de « l'homme de la rue ». Après la Première Guerre mondiale, l'organisation a été légalisée dans la plupart des régions d'Europe de l'Est. En URSS, le Bund est devenu membre du Parti communiste. En Pologne et en Lituanie, le Bund a souligné sa mission culturelle et est resté membre du mouvement socialiste démocratique : il a concentré son intérêt sur le nationalisme culturel juif et la préservation de l'identité culturelle juive.

Le Bund est également devenu plus nationaliste dans sa politique, embrassant des causes spécifiquement juives. Lorsque des injustices ont été perpétrées contre des Juifs, qu'il s'agisse de pogroms ou d'autres actions antijuives du gouvernement, le Bund, après avoir constaté que ses collègues socialistes (non juifs) n'étaient pas intervenus, a cherché des moyens de protéger spécifiquement le peuple juif. Ils ont organisé des manifestations contre les actions gouvernementales contre les Juifs, parfois en collaboration avec des organisations juives orthodoxes non socialistes telles que Agudas Israël-Israël-Yisroel. Le Bund a également créé des unités d'autodéfense pour défendre les communautés juives locales contre pogromCependant, la principale fonction du Bund a toujours été de soutenir les travailleurs ; il a déclenché avec succès des grèves dans un certain nombre de domaines, ce qui a entraîné une amélioration considérable des conditions de travail. Le Bund a parrainé divers programmes offrant un soutien pratique aux travailleurs, notamment des syndicats, des fonds de grève et d'autres formes d'assistance.

Elle a également parrainé un large éventail d'activités culturelles, allant des écoles à des conférences publiques et à des événements de divertissement. Elle a particulièrement soutenu les activités qui utilisaient et faisaient la promotion de la langue yiddish, considérée comme la vraie langue du travailleur.

Bien que le Bund polonais soit une organisation social-démocrate officiellement opposée à la religion organisée, les membres du Bund (mais pas la direction) au niveau local étaient encore souvent des juifs religieux. Ils ont fréquenté la synagogue, célébré les traditions juives et mené une vie centrée sur le judaïsme. Dans la ville de Swislocz, pour donner un bon exemple de cette apparente contradiction, les ouvriers d'usine qui se préparaient à faire la grève ont prêté serment sur des objets rituels juifs (en l'occurrence le téfiline) de ne pas retourner au travail tant que toutes les revendications relatives à la grève n'auront pas été satisfaites.

B. Nationalisme juif

Un certain nombre d'organisations politiques juives avaient des objectifs nationalistes juifs. Beaucoup avaient également des intérêts nationalistes culturels qui cherchaient simplement à obtenir l'autonomie culturelle des Juifs. D'autres, en revanche, étaient particulièrement intéressés par l'autonomie politique. La plus grande et la plus importante organisation nationaliste juive, le mouvement sioniste, a cherché à obtenir l'autonomie politique et culturelle des Juifs au sein de leur propre État-nation. La majorité des sionistes envisageaient d'établir cette nation indépendante sur la terre historique d'Israël, qui était à l'époque la Palestine. L'organisation sioniste dominante avait plusieurs branches, notamment la branche religieuse du parti, Mizrachi, et les branches révisionnistes, dont le mouvement de jeunesse de droite Bétar.

.avif)

.avif)

.avif)

.avif)