Le yiddish, une langue de fusion

Le célèbre linguiste Max Weinreich a qualifié le yiddish de « langue de fusion ». Qu'est-ce que cela signifie ? En effet, vous serez peut-être surpris d'apprendre que la plupart des langues modernes sont dérivées d'autres langues, ce que les linguistes appellent les « langues traditionnelles ». L'anglais, par exemple, provient des « langues courantes » que sont le danois, le français et le latin (et contient quelques « mots empruntés » à d'autres langues, même le yiddish et l'hébreu). Anglais uniquement apparaît être un système pur pour les anglophones qui ne sont ni l'un ni l'autre connaisseurs (dérivé du français) ni les mavets (dérivé du yiddish) ou qui ne sont tout simplement pas concernés par la dérivation de leurs mots au quotidien.

Le yiddish est similaire à l'anglais de cette façon. Les principales composantes du yiddish proviennent de l'allemand, de l'hébreu et de plusieurs langues slaves (en particulier le polonais et l'ukrainien). De plus, nous pouvons généralement reconnaître quels mots dérivent de quelle langue courante. Nous commençons maintenant à comprendre en quoi le yiddish est différent de l'anglais. Le yiddish était presque toujours parlé par des locuteurs bilingues ou multilingues ; tous les locuteurs du yiddish ne parlaient pas polonais, par exemple, mais ils s'en rendaient souvent compte lorsqu'ils parlaient avec des mots dérivés du polonais ou, d'ailleurs, des mots dérivés de l'allemand ou de l'hébreu. La raison en est simple : contrairement aux anglophones qui vivaient principalement parmi d'autres anglophones, les Juifs vivaient parmi des locuteurs d'autres langues. Ils vivaient parfois parmi des Allemands, parfois parmi des Polonais ou des Ukrainiens. De plus, selon le contexte linguistique ou culturel dans lequel ils se trouvaient, les Juifs mettaient l'accent sur les mots slaves dans leur vocabulaire ou sur les mots hébreux.

Bilinguisme interne : yiddish et hébreu

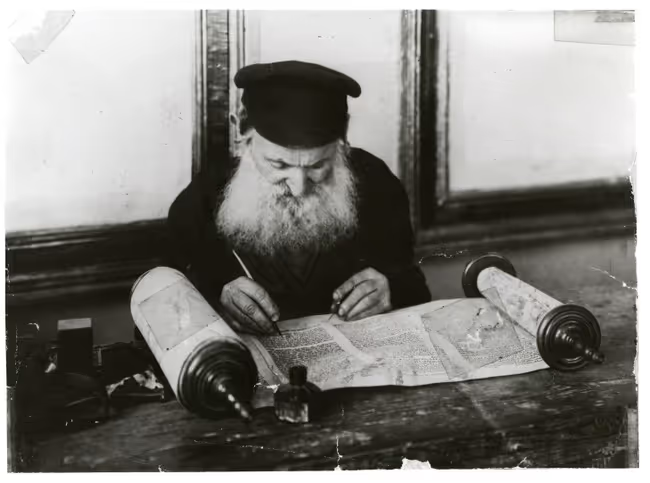

Le bilinguisme interne dans le contexte de l'Europe de l'Est juive fait référence aux deux langues juives qui ont assumé des fonctions complémentaires dans la sphère juive. À la base, l'hébreu était la langue sacrée par rapport à la langue vernaculaire yiddish, qui était la langue parlée au quotidien. L'hébreu étant lié plus étroitement au texte écrit, il s'ensuit que l'hébreu est devenu associé aux hommes de la communauté qui ont reçu et bénéficié d'une formation formelle qui n'était pas couramment accessible aux femmes. Mais ces dichotomies simplifient la réalité. L'hébreu était la langue de la prière juive, de la Bible et du Michna (le recueil de lois post-bibliques et de discussions rabbiniques du IIe siècle de notre ère, faisant partie du Talmud), et était donc la langue utilisée pour l'érudition et l'enseignement. Cependant, le yiddish a également joué un rôle important dans la sphère des savants. Par exemple, la même lettre ou responsum un rabbin a écrit en hébreu qu'il a ensuite relayé oralement en yiddish. Le yiddish était également la langue dans laquelle se déroulaient les débats talmudiques. De plus, les contes et les enseignements des rabbins hassidiques étaient racontés et écrits en yiddish. S'il est vrai que peu de femmes ont appris l'hébreu, de nombreux hommes n'en savaient que suffisamment pour lire leur Siddur (livre de prières). Apparemment écrits uniquement pour les lectrices, les livres de prières en yiddish (tkhines en yiddish) et des traductions populaires de la Bible (tsenerène) étaient en réalité lus par des hommes comme par des femmes. Le yiddish a également joué un rôle lors de certaines occasions religieuses. Le chant yiddish était coutumier à tout mariage juif et les chansons et pièces de théâtre yiddish étaient au cœur de la célébration de Pourim. Bien que l'hébreu soit la langue de la synagogue, ses mots, ses expressions idiomatiques et sa structure imprégnaient le yiddish. Mais en l'absence d'une distinction claire entre les religieux et les laïcs, yishkayt a imprégné tous les domaines de la vie juive.

Multilinguisme externe.

Nous avons mentionné précédemment que la plupart des locuteurs du yiddish étaient conscients de la nature complexe de la langue en raison de leur exposition constante à d'autres langues dans la vie quotidienne. Pour la plupart des Juifs, la connaissance des autres langues était de nature orale et variait considérablement. Un locuteur yiddish vivant à Varsovie au XIXe siècle connaissait peut-être suffisamment le polonais pour faire des affaires avec ses voisins, un peu d'allemand pour communiquer à la Foire de Leipzig et un peu de russe, la langue officielle, pour communiquer avec les fonctionnaires. Dans la plupart des cas, les Juifs fonctionnaient dans le monde extérieur comme un pont économique entre les différents peuples. Leur connaissance de langues autres que leur propre langue maternelle, le yiddish, était donc nécessaire pour rendre cela possible. Les locuteurs instruits du yiddish étaient souvent multilingues dans une bien plus grande mesure : ils pouvaient lire des textes difficiles dans d'autres langues. Elye Bokher (1469-1549), connu de ses contemporains chrétiens sous le nom d'Elia Levita, est né en Allemagne et a travaillé en Italie. En tant qu'érudit et professeur, il a enseigné l'hébreu à un cardinal catholique à Rome. Pensez à ses compétences linguistiques : il a écrit un livre de grammaire hébraïque, composé un dictionnaire latin-allemand-hébreu-yiddish et écrit de la poésie en yiddish, dont le plus célèbre est un poème épique intitulé Bove-bukh, calqué sur des sources italiennes !

Il est vrai que le yiddish, comme toute langue, a également agi comme une sorte de barrière sociale empêchant l'assimilation culturelle qui se produit souvent à la suite de l'assimilation linguistique. Au lieu d'une vie culturelle fondée sur ces langues extérieures, les Juifs ont créé leur propre culture yiddish riche et variée. Dans le même temps, les Juifs continuent ouverture à des langues autres que la leur ont permis de développer la langue et la culture yiddish. En Europe de l'Est, le fait de posséder une langue juive dans laquelle ils vivaient et dans laquelle leur culture s'est développée a peut-être donné aux Juifs la confiance nécessaire pour faire preuve de résilience face aux autres cultures, ainsi que leur réceptivité à certains aspects de ces autres cultures.

Le yiddish, une langue juive.

Les Juifs étaient conscients de la nature composite de la langue lorsqu'ils parlaient l'une des nombreuses langues juives, dont le yiddish n'était qu'une des nombreuses langues juives. Le ladino, une autre langue juive populaire, dont les composantes proviennent principalement de l'espagnol et de l'hébreu, est écrit en lettres hébraïques, comme le sont toutes les langues juives. L'hébreu a agi comme une sorte de ciment culturel pour les Juifs et a préservé leur histoire, leur religion et leurs pratiques religieuses communes. Tout au long des nombreuses migrations et colonies juives au cours de la diaspora, les Juifs ont mis l'hébreu (la langue de la prière et de l'étude juives) dans leur « valise linguistique », laissant derrière eux la langue vernaculaire qu'ils parlaient dans un lieu donné, pour la remplacer par une autre langue juive une fois qu'ils ont été réinstallés dans un contexte linguistique différent. Certaines langues juives n'étaient que des nécessités temporaires et n'étaient pas destinées à générer une culture durable. Le ladino était différent et le yiddish unique.

L'histoire du yiddish : son caractère unique en tant que langue juive

On peut dire que le yiddish était unique parmi les langues juives en ce sens qu'il sautait d'une manière ou d'une autre dans la valise linguistique. Selon Max Weinreich, fondateur de YIVO, le yiddish, comme de nombreuses langues européennes, est apparu dans les villes des rives du Rhin en Allemagne vers l'an 1000 de notre ère. Des Juifs d'autres régions d'Europe s'y sont installés et ont lentement absorbé le vocabulaire (mots) et la syntaxe (structure des phrases) de leurs voisins germanophones. Avec le temps, le mélange de la langue qu'ils parlaient et des éléments de langue germanique qu'ils avaient adoptés a fusionné pour créer une nouvelle langue indigène, qui était à la base du yiddish. Mais le yiddish a acquis son indépendance en tant que langue lorsque les locuteurs du yiddish ont quitté le domaine allemand et a continué à parler yiddish. Les Juifs « ashkénazes » (ashkénaze est l'ancien mot hébreu pour l'allemand), nommés d'après leur lieu d'origine, se sont installés en Pologne à partir du XIVe siècle et ont continué à adopter de nouveaux éléments linguistiques sans avoir abandonné la langue qu'ils ont créée en Allemagne.

La rencontre du yiddish avec le monde linguistique slave a entraîné de profonds changements. Cela a donné naissance à ce qu'un chercheur a décrit comme une « culture slave avec une langue basée sur l'allemand vivant dans une bibliothèque hébraïque ». Ainsi, bien que le vocabulaire yiddish provienne majoritairement de l'allemand, il s'est adapté à son environnement slave. Comment pouvons-nous mesurer les changements que le yiddish a subis lors du déplacement des Juifs vers l'est en Pologne ? Le yiddish parlé par les juifs polonais est très différent du yiddish parlé par les juifs ashkénazes restés en Allemagne et dont le yiddish est presque dépourvu de tout élément slave. Dans le contexte slave, le yiddish ne pouvait pas être considéré comme un simple dialecte allemand, car il ne ressemblait guère aux langues voisines. Pourquoi les juifs ashkénazes mettent-ils toujours le yiddish dans leur valise linguistique ? La masse critique de leur nombre et la nature autonome de leurs institutions sociales et culturelles ont garanti l'indépendance de la vie du yiddish, car celui-ci était étroitement lié à tous les aspects de la vie et de la culture juives.

Quelles sont les proportions exactes des éléments constitutifs de la langue yiddish ? Selon une estimation fréquente, le yiddish est composé à environ 70 % d'allemand, 20 % d'hébreu et 10 % de slave. La forte composante allemande peut surprendre même les locuteurs du yiddish. Mais ce qui rend cette langue vraiment yiddish, c'est le rôle crucial que jouent les éléments non allemands dans la coloration de son style et de sa texture.

Tout au long de son existence, beaucoup ont considéré le yiddish comme un dialecte allemand comme un autre, et comme un vilain dialecte de l'allemand. Cette critique soulève la question : « Qu'est-ce qu'une langue ? » À cela, Max Weinreich a répondu : «... Une langue est un dialecte avec une armée et une marine. » L'histoire a montré que la pérennité d'une langue, sa croissance continue, dépendent en grande partie de son statut de langue officielle d'un pays et de sa fonction de dépositaire protégé de sa culture. Dans cette optique, nous pouvons mieux apprécier les réalisations de la langue et de la culture yiddish. Ils sont apparus à l'ère moderne dans la bouche d'une population dispersée obligée d'apprendre d'autres langues pour appartenir et survivre. Sans pays ni gouvernement pour protéger le yiddish, et dépourvue à la fois « d'une armée et d'une marine », pendant la seule période moderne, la langue yiddish a nourri une littérature de renommée mondiale, a donné naissance à d'innombrables journaux et revues, a alimenté un théâtre florissant et a inspiré la fondation d'institutions et de mouvements politiques existants. Du début du XIXe siècle jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, la culture laïque yiddish a rivalisé d'ambition et de réussite avec les autres cultures européennes. Passons maintenant à certaines de ces réalisations.

Littérature yiddish moderne.

La littérature yiddish moderne s'est développée rapidement, une caractéristique commune à de nombreuses « littératures mineures ». Un exemple de littérature majeure est le français ou l'anglais ; chacun s'est développé au cours de centaines d'années, avec une masse critique de lecteurs et d'écrivains qui était l'une des plus importantes d'Europe. En revanche, la Roumanie ou la République tchèque possèdent des « littératures mineures » qui ont débuté relativement tard, lorsque les écrivains de ces nationalités ont commencé à apprécier le caractère distinctif de leur culture et de leur langue et ont commencé à écrire dans cet esprit en imitant les produits des principales littératures. De même, la littérature yiddish moderne a vu le jour au début du XIXe siècle et a donné naissance à une myriade de styles et de genres littéraires en quelques décennies seulement.

La littérature yiddish moderne a été conçue sous l'influence du mouvement juif des Lumières en Europe de l'Est qui a débuté à la fin du XVIIIe siècle. Le Mouvement des Lumières (Haskalah en hébreu, en yiddish haskole) était un effort de la part d'un groupe de juifs éclairés, appelé maskilim, pour « réformer » leurs frères et sœurs juifs à différents niveaux dans le but d'améliorer leur vie et la façon dont ils étaient perçus aux yeux du monde. Ils pensaient que les Juifs devaient s'habiller davantage comme leurs voisins et abandonner leurs « vêtements juifs » (comme le caftan) ; ils devaient apprendre plus que les rudiments de la langue environnante, cesser d'éviter le système scolaire du pays au profit d'une éducation strictement juive et choisir des professions plus productives. Ces questions et arguments ont animé les intrigues des premiers exemples de littérature moderne écrits par Maskilim. Trop souvent, le didactisme autoritaire de ces œuvres a éclipsé leurs aspirations littéraires.

Dans un premier temps, le Haskalah avait un programme linguistique très précis : ses adhérents pensaient que la grande majorité des Juifs ashkénazes devaient parler le russe, la langue de leur pays, apprendre l'hébreu comme langue nationale de la culture et abandonner ou oublier le yiddish, car ils le considéraient comme superflu et comme une langue ayant « peu de valeur culturelle ». Quelles en ont été les implications littéraires ? Les écrivains juifs devraient contribuer à la croissance de la littérature hébraïque. Et la plupart maskilique les écrivains ont commencé leur carrière en écrivant en hébreu. L'un des plus grands écrivains du début maskilim était un instituteur du nom de Sholem Abramovitsh.

J'ai vraiment été très embarrassée quand je me suis rendu compte que le fait d'être associé à l'humble monde yiddish des servantes me couvrait de honte. J'ai écouté les exhortations de mes admirateurs, les amoureux de l'hébreu, à ne pas traîner mon nom dans le caniveau et à ne pas gaspiller mon talent au profit d'un indigne hussy. Mais mon désir d'être utile à mon peuple était plus fort que ma vanité et j'ai décidé : quoi qu'il arrive, j'aurai pitié de Yiddish, la fille paria de mon peuple.

L'identification par Abramovitsh de la langue yiddish comme une langue féminine, une « humble servante » et une « fille paria » était très répandue parmi les maskilim qui considérait le yiddish comme inférieur à l'hébreu. Dans le même temps, un groupe d'entre eux a estimé qu'il était nécessaire d'écrire le yiddish pour enseigner aux masses les leçons des Lumières.

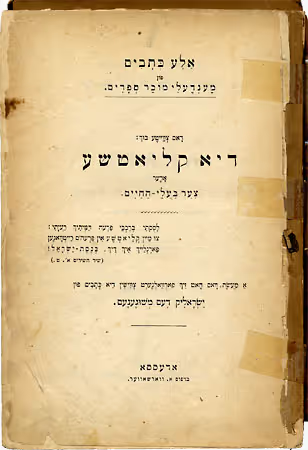

C'est peut-être à cause de cette honte d'écrire en yiddish qu'Abramovitsh a écrit sous le pseudonyme de Mendele-the-Book-Peddler. Pendant une grande partie du XIXe siècle, les Juifs vivant dans shtetlakh comptait sur des marchands itinérants pour acheter des articles ménagers, des objets rituels et des livres. Tirant parti de la familiarité d'un colporteur traditionnel, Abramovitsh a demandé à Mendele de présenter ses histoires des Lumières, des histoires qui auraient pu autrement être rejetées par la plupart des Juifs ashkénazes méfiants Haskalah.

... Je m'appelle Mendele le colporteur de livres. Je suis en déplacement presque toute l'année ; à un moment je suis ici, à un autre. Je suis connu partout. Je fais le tour de la Pologne et je transporte toutes sortes de livres de l'imprimerie Zhitomir. Outre des livres, je porte des châles de prière, des shofars et des mezouzas. Parfois, vous pouvez aussi m'acheter des articles en laiton et en cuivre... Mais ce n'est pas la question. Ce que je veux te dire n'a rien à voir là-dedans. Cette année 5624 [1863-1864] - et cela s'est passé à Hanoukka - je suis allée à Glupsk où je comptais gagner une petite somme en vendant des bougies en cire. Qu'à cela ne tienne, cela aussi est hors de propos. En arrivant en ville, c'était jeudi, après la prière du matin, j'ai conduit, comme d'habitude, directement à la synagogue...

Littérature yiddish moderne.

Les lecteurs habitués aux traductions de la Bible en yiddish n'ont peut-être pas compris le concept moderne d'auteur, mais ils s'entendaient certainement bien avec un vendeur itinérant à peine capable de raconter son histoire parce qu'il est trop occupé à faire de la publicité pour ses produits.

Bien que certains écrivains yiddish aient précédé Abramovitsh, il était le plus grand innovateur yiddish. Dans ses chefs-d'œuvre artistiques, il a reproduit la vie juive d'Europe de l'Est au XIXe siècle dans toute son ombre et sa lumière, qu'il s'agisse d'enfants sous-alimentés, de fonctionnaires sans cœur, ou luftmentshn-Des hommes juifs la tête dans les nuages et sans sources visibles de revenus- et de saintes mères juives. Bien qu'il ait été satirique et ait critiqué le comportement de ses concitoyens juifs, ses histoires ont placé la barre plus haut pour les écrivains yiddish et ont donné de la fierté à écrire en yiddish.

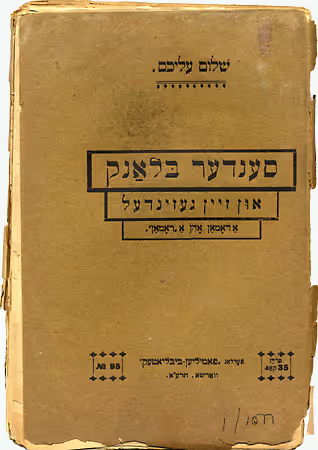

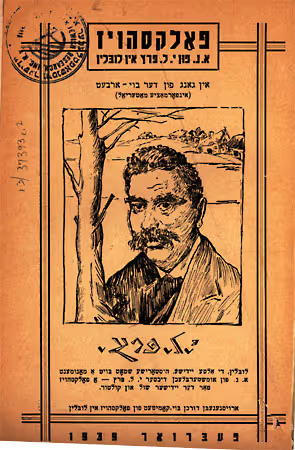

Un auteur du nom de Sholem Rabinovitsh est entré sur la scène littéraire yiddish au début des années 1880 et est devenu l'héritier d'Abramovitsh sous le pseudonyme de « Sholem Aleichem », ce qui signifie Bonjour, comment allez-vous ?, le message d'accueil traditionnel en yiddish. Et, contrairement à l'aspect critique de l'œuvre d'Abramovitsh, son pseudonyme indique à quel point sa littérature était chaleureuse et hospitalière envers ses lecteurs. La plupart des gens le connaissent aujourd'hui grâce à Violoniste sur le toit, une pièce musicale basée sur un roman initialement intitulé Tevye le laitier, qu'il a commencé à écrire dans les années 1890. En général, les œuvres de Sholem Aleichem mêlent humour et moments poignants qui ont attiré de nombreux lecteurs. Mais la première reconnaissance officielle est survenue en 1888 lorsqu'il a publié Par Yidishe Folksbibliothek, la première anthologie de la littérature yiddish moderne. Grâce à cela, il a attiré le prestige du mouvement littéraire en plein essor et l'attention d'un plus grand nombre d'écrivains. Bien qu'il ait finalement déménagé à New York, Sholem Aleichem était un sioniste important et a écrit de nombreux articles faisant la promotion des idées sionistes auprès de ses lecteurs.

Les noms de Mendele Mokher Sforim et de Sholem Aleichem sont souvent prononcés en même temps que celui d'un troisième écrivain, Yitskhok Leybush Peretz (1852-1915). Ensemble, ils sont reconnus comme des « classiques » (par klasikers) de la littérature yiddish moderne. Peretz a grandi dans un contexte culturel plus polonais que russe et a vécu une grande partie de sa vie à Varsovie. Il a écrit des essais, de la poésie et des pièces de théâtre, mais ses nouvelles ont été ses plus grandes réussites. Il y combinait des croquis de personnes réelles avec des envolées vers le romantique. Les nombreux personnages pauvres et humbles qu'il a dessinés, comme Bontshe le Silencieux (Bontshshvag), n'ont pas été écrasés par les difficultés de leur vie parce qu'ils avaient foi en un monde céleste à venir.

Dans l'histoire de Peretz Si ce n'est pas plus, un disciple d'un rabbin hassidique se vante auprès d'un Juif lituanien que son rabbin va au paradis tous les jours au lieu d'assister aux prières du matin. Sceptique face à une histoire aussi fantastique, le Lituanien se cache un soir sous le lit du Rabbi, déterminé à découvrir la vérité sur sa mystérieuse activité matinale. Depuis cette cachette, il regarde le rabbin, au lieu de revêtir son caftan, revêtir des vêtements de paysan, puis le suivre alors qu'il se dirige vers la forêt. Il le regarde couper du bois et le livrer à une vieille femme malade. Quand il revient voir le disciple du Rabbi qui se vante à nouveau que son Rabbi est monté au ciel, le Lituanien répond : « Si ce n'est plus haut ».

Contrairement à Abramovitsh qui cherchait à enseigner à ses concitoyens juifs par le biais de sa littérature, Peretz envisageait la création d'une culture juive laïque soutenue en partie par sa littérature. C'est pourquoi il était si important pour lui d'encourager les autres à écrire le yiddish. Sa maison de Varsovie est devenue un sanctuaire où les écrivains yiddish en herbe se rendaient en pèlerinage. Les nouvellistes Avrom Reisin (1876-1953), I.M. Weissenberg (1881-1938), Der Nister, Rokhl Fraydenberg et Rokhl Korn, les dramaturges Dovid Pinski (1875-1959), Peretz Hirshbein (1880-1948), Yehoash (qui a traduit la Bible en yiddish littéraire moderne) et le romancier à succès Sholem Asem Les écrivains yiddish les plus célèbres (1880-1957) ont visité Peretz au début de leur carrière. Chacun, avec sa voix unique, a contribué à l'idéal de Peretz selon lequel la littérature juive est ancrée dans les traditions et l'histoire juives et englobe l'ensemble de la vie juive.

En savoir plus sur la littérature yiddish

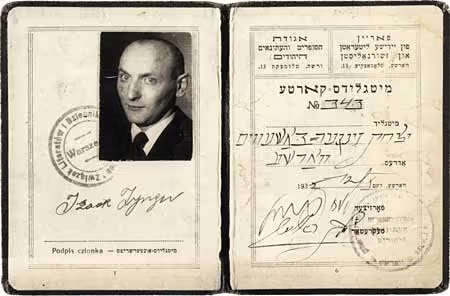

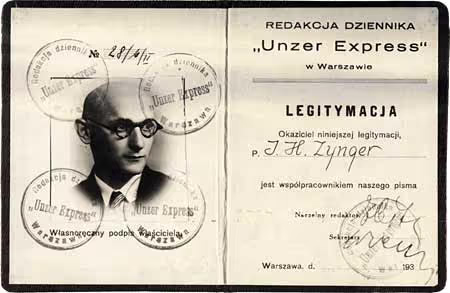

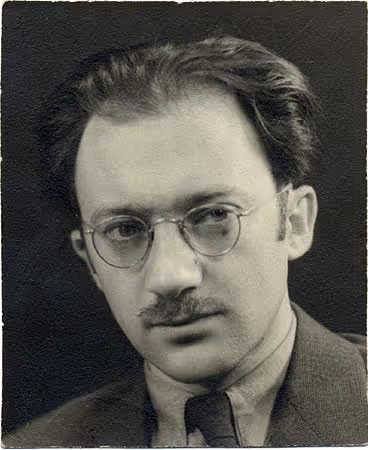

Isaac Bashevis Singer était l'un des quatre enfants du rabbin Pinkhes Menakhem et de Basheva Zinger. Israel Joshua, son frère aîné, était le rebelle de la famille. Il était peintre, écrivain de fiction et esquive. Hinde Esther, sa sœur aînée, était mariée à un diamantaire à Bruxelles, un homme qu'elle n'avait jamais vu, car qui d'autre voudrait épouser un épileptique ? Elle s'en est ensuite prise à ses parents en décrivant sa triste vie dans des œuvres de fiction. Moyshe, le frère cadet de I. B. Singer, est resté orthodoxe et a péri, avec sa mère, dans le ghetto de Varsovie. Et Itshele-Isaac ? Lui aussi est devenu écrivain professionnel à Varsovie, a rejoint son frère, I. J. Singer, qui avait émigré aux États-Unis, et a fini par remporter le prix Nobel de littérature en 1978.

Il est un peu inhabituel que trois enfants sur quatre d'une même famille deviennent des écrivains à succès. Mais ce mélange de tradition et de rébellion n'est pas inhabituel, pas dans l'histoire de la littérature yiddish moderne. Le premier conteur yiddish moderne était Reb Nahman ben Simcha de Bratslav (1772-1810), l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov (1698-1760). Reb Nahman était un rebelle dans le monde de la tradition. Comment expliquer autrement ses histoires fantastiquement élaborées sur des princesses enlevées, des îles désertes, des forêts enchantées et des mendiants estropiés ? Sholem-Yankev Abramovitsh (1836-1917), quant à lui, a commencé comme un Maskil, ou réformateur. Après avoir quitté la maison avec une bande de mendiants et appris l'allemand auprès d'un professeur privé, Abramovitsh s'est retourné contre les dirigeants de la communauté juive traditionnelle et les éducateurs de leurs enfants. Puis il a trouvé un moyen génial d'atteindre les masses de Juifs de langue yiddish, non pas en écrivant de sa propre voix moderne et colérique, mais en inventant le personnage de Mendele, le colporteur de livres, qui parlerait à sa place. Pourtant, outre les nombreux romans qu'Abramovitsh-Mendele a produits en yiddish et plus tard en hébreu, il a également travaillé sur des traductions rimées en yiddish de la liturgie juive, car à quoi servaient les prières adressées à Dieu si la personne qui prie n'en comprenait pas un mot ?

Une autre approche visant à combiner tradition et rébellion est celle de Yitskhok Leybush Peretz (1852-1915). Son premier choix de profession était le droit plutôt que la littérature. Après avoir été radié du barreau, toutefois, pour des raisons qui restent cachées à ce jour, Peretz a commencé à écrire des poèmes satiriques et des histoires sur shtetl, comme le célèbre « Bontshe the Silent », publié pour la première fois dans un journal socialiste de New York. Mais lorsque Peretz a constaté la rapidité avec laquelle les Juifs abandonnaient leurs traditions au nom du socialisme, il a lancé une opération de sauvetage en revenant aux enseignements hassidiques et aux contes populaires médiévaux.

Isaac Bashevis Singer a combiné les trois modèles du traditionalisme révolutionnaire. Il a commencé sa carrière dans l'esprit d'Abramovitsh-Mendele, en présentant des expositions sévères sur la vie juive en Pologne. Puis, en 1933, il a écrit Satan dans Goray, l'un des premiers romans historiques en yiddish. Situé dans les années 1660 en Pologne, Singer a ramené Satan, d'abord sous les traits du faux messie, Shabbetai Zvi, puis, à la fin de l'histoire, par le biais d'un dybbuk (un esprit maléfique errant). Après avoir immigré en Amérique, Singer a été choqué de découvrir ce qu'il était advenu de sa langue préférée, le yiddish, dans les rues de New York et de Miami Beach. C'est ainsi qu'en 1943, il s'est tourné vers l'écriture de monologues à la voix du diable, directement inspirés des histoires de Nahman de Bratslav. Si le diable parlant le yiddish ne pouvait pas donner un sens aux Juifs égarés modernes...

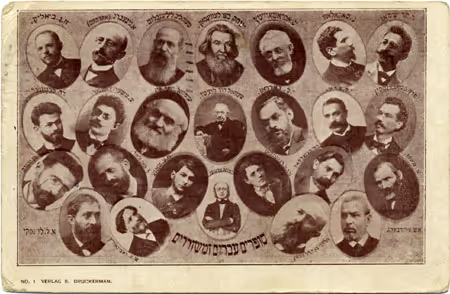

Éminents auteurs yiddish

Les principaux écrivains yiddish, leur durée de vie et leurs œuvres importantes

Dr Mordechai Yushkowitz

Deux poètes yiddish : Moshe Leyb Halpern et Avrohom Sutzkever

Moyshe Leyb Halpern (1886-1932), membre d'un groupe d'écrivains yiddish américains talentueux qui se faisaient appeler par yunge (le Jeune), a vécu à l'une des époques les plus dynamiques de la poésie yiddish. Immigrant en Amérique, Halpern occupait tous les emplois qu'il pouvait trouver pendant la journée, puis il retrouvait plus tard ses amis dans des cafés pour discuter de questions littéraires et partager son œuvre littéraire. Avec peu d'argent et moins de temps, les jeunes écrivains ont rassemblé des anthologies de leurs œuvres et ont redonné vie et énergie à la littérature yiddish.

Halpern est né dans la ville de Zlochev, qui faisait alors partie de l'Empire austro-hongrois. Il est parti pour New York à l'âge de vingt-deux ans. Il a commencé sa carrière en écrivant des vers allemands, mais a finalement été emporté par la vague de créativité yiddish qui a atteint son apogée au début des années 1900. Halpern n'était pas un poète qui contemplait le raffiné et le beau. « Même si j'ai du mal à ne voir que ce qui est beau, je ne vois que ce qui est répugnant, un morceau de carcasse pourrie. » Dans certains de ses meilleurs poèmes, Halpern a décrit l'appauvrissement moral et psychique des masses immigrées. Ce thème est abordé de manière réaliste dans « Around a Wagon » :

Il y a des gens qui continuent peut-être à se vanter

Que ce n'est pas agréable de s'entasser autour d'un chariot

Avec des oignons, des concombres et des prunes.

Mais si c'est agréable de vendre dans les rues après un wagon de la mort,

Vêtu de noir et se lamente, les yeux affaissés,

C'est un péché de continuer à se vanter

Que ce n'est pas agréable de s'entasser autour d'un chariot

Avec des oignons, des concombres et des prunes.

Peut-être ne devrait-on pas être si arrogant, si agressif.

On peut, peut-être, se rassembler tranquillement autour d'un chariot

Avec des oignons, des concombres et des prunes.

Mais si tu ne peux pas les poursuivre, même en remuant la cravache,

Parce que le tyran de la Terre, notre ventre, nous harcèle,

Je le souhaite, il faut être méchant pour continuer à se vanter

Que ce n'est pas agréable de s'entasser autour d'un chariot

Avec des oignons, des concombres et des prunes.

L'auteur semble suggérer que la poésie, en particulier, et le raffinement, en général, sont contraires au rythme staccato d'une population immigrée : leur comportement quotidien n'est motivé que par la survie, en remplissant leur « ventre lancinant ». Mais le poète le suggère avec ironie ; ses vers prouvent exactement le contraire. Sa poésie exprime efficacement des images de la rue, et le fait dans un discours très familier. Le chaos de la rue est ponctué par la phrase récurrente qu'un colporteur crie sur la place du marché : « oignons, concombres et prunes ». La banalité et le chaos de la rue laissent place à la rime, au rythme et à une poésie palpitante. De plus, le narrateur avertit le lecteur de manière ludique de ne pas porter de jugement sur les foules affamées.

Avrom Sutzkever (né en 1913) est l'une des figures les plus célèbres du mouvement littéraire La jeune Vilna formé entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'ils étaient incarcérés dans le ghetto de Vilna après l'occupation de la ville par les nazis en 1941, Sutzkever et ses collègues ont risqué leur vie pour faire passer en contrebande des centaines de livres et de manuscrits rares pour échapper à la destruction nazie. Sutzkever a écrit le poème suivant pendant la guerre, qui est devenu un cri de ralliement parmi ses collègues et amis combattants :

Les plaques en plomb des imprimantes Rom

Comme des doigts tendus à travers les barreaux dans la nuit

Pour capter la lumière libre de l'air qui se dégage...

Nous nous faufilons dans le noir pour nous rattraper, malgré tout,

Les planches d'impression Rom, avec une vieille sagesse innée.

Nous, les rêveurs, devons maintenant être des soldats et nous battre

Et faites fondre en balles l'âme du plomb.

L'imprimerie rom, surtout connue pour avoir publié l'édition classique du Talmud babylonien, ainsi que de nombreux livres en hébreu et en yiddish, était une institution de la vie intellectuelle et de la civilisation juives à laquelle Sutzkever, en tant que poète, était dévoué. Les nazis ont imposé aux Juifs une réalité cauchemardesque qui les a appelés, ainsi que ses amis, à transformer le pouvoir du monde en résistance armée. La production poétique continue de Sutzkever pendant la guerre montre que sa résistance à la barbarie nazie a pris de nombreuses formes. Il a enseigné la poésie dans le ghetto et a rejoint une unité de combat partisane. Finalement, il s'est rendu en lieu sûr à Moscou. Après la guerre, il s'est installé en Israël où il vit aujourd'hui.

La carrière de Sutzkever depuis la fin de la guerre a été marquée à la fois par un souvenir triste et par un renouveau. En 1948, il a fondé le principal journal yiddish, »Par Goldene Keyt « (The Golden Chain), qui a rétabli une présence littéraire yiddish en Israël après la mort d'un si grand nombre de ses écrivains et la destruction de centres littéraires. Sa poésie puissante et exquise a conduit des spécialistes à le désigner comme candidat méritant pour le prix Nobel.

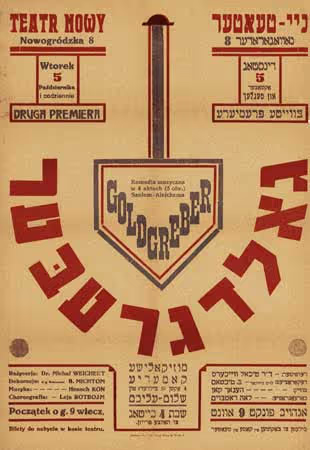

Le théâtre yiddish

Le théâtre yiddish a toujours été un aspect florissant de la culture yiddish. Fondé par Avrom Goldfaden en 1876, le théâtre yiddish est passé des représentations d'un petit nombre de chanteurs de taverne rusés à des troupes de théâtre dirigées par de sérieux comédiens de grande renommée. Bien qu'il ait présenté des exemples de pièces dramatiques très sophistiquées, le théâtre yiddish regorge d'intrigues inspirées par la musique, incorporant de la danse et de l'humour physique, et inclinant vers le mélodramatique. Parfois, les dramaturges yiddish regardaient vers l'extérieur et cherchaient à reproduire un contenu populaire sur les scènes européennes et américaines. De nombreuses pièces de William Shakespeare, par exemple, ont été traduites en yiddish et produites. À d'autres moments, des dramaturges sérieux cherchaient à saisir le drame de la vie juive, dépeignant les tensions entre la modernisation et la tradition, et entre les générations, ou étaient des drames historiques qui dépeignaient un chapitre de l'histoire juive.

Les pièces les plus mémorables créées pour la scène yiddish sont celles qui ont abordé la vie et le passé juifs, tout en forgeant une créativité typiquement juive. L'opéra yiddish le plus apprécié des yiddish est celui de Goldfaden Shulamis, une histoire d'amour ayant pour toile de fond l'ancien Israël. Le drame yiddish le plus connu du public international est celui de S. Ansky Le Dybbuk. Le Golem est un autre drame yiddish apprécié par la communauté yiddish et au-delà pour ses thèmes artistiques à l'origine juifs. Ces trois pièces sont inspirées du folklore yiddish : Shulamis incorpore des chansons folkloriques et son intrigue est basée sur une légende talmudique ; Le Dybbuk regorge de magnifiques légendes hassidiques, et la légende du Golem de Prague anime le drame moderne de H. Leivick.

Bien qu'il ait vu le jour en Roumanie et en Russie à la fin des années 1870, le théâtre yiddish a trouvé sa place la plus accueillante à New York dès les années 1880. À son apogée, dix spectacles de théâtre yiddish étaient présentés simultanément dans différentes salles rien que dans la région de New York. Dans les années 1920 et 1930, vous auriez également pu assister au théâtre yiddish à Chicago, Philadelphie, Montréal ou Buenos Aires, parmi de nombreuses autres villes du Nouveau Monde. Dans les années 1950, alors que le flux d'immigrants parlant le yiddish vers les États-Unis ralentissait et que l'assimilation linguistique s'accélérait, une communauté yiddish en déclin ne pouvait subvenir qu'à une fraction de cette vie théâtrale yiddish. À y regarder de plus près, il est possible que les rues de Second Avenue témoignent encore de la créativité théâtrale de cette époque, un lieu qui restera à jamais synonyme de théâtre yiddish.

Presse yiddish

«Tout le monde lisait un journal en yiddish, même ceux qui n'en savaient guère plus que l'alef-bet. Il y avait rarement beaucoup de livres dans le foyer de l'immigrant moyen, mais le journal yiddish paraissait tous les jours. Après le dîner, notre famille le feuilletait page par page, et parfois mon père lisait à haute voix des articles intéressants. Ne pas prendre de journal, c'était avouer que tu étais un barbare.«

Citation anonyme tirée du livre d'Irving Howe Le monde de nos pères

Le premier journal yiddish soutenu a été fondé à Odessa en 1862 sous le titre hébreu Kol Mevaser (Une voix annonciatrice). Depuis lors, plus d'un millier de périodiques yiddish ont été publiés dans le monde entier, certains n'ont duré que des mois, d'autres des décennies. Leur portée et leur taille variaient, allant des quotidiens destinés à une population nombreuse dans les grandes villes de Pologne et de Russie aux quotidiens plus modestes consacrés à des intérêts étroits, comme le shtime Byalistoker, produit par et pour le petit groupe d'immigrants de la ville de Bialystok dispersés à travers les États-Unis qui espéraient conserver un lien avec leur lieu de naissance. Bien entendu, les journaux yiddish concurrents représentaient souvent toute une gamme de voix politiques. Bien que le journal yiddish ait pris de nombreuses formes et ait beaucoup mûri, de nombreux journaux yiddish ont conservé des traits durables avec leur ancêtre, Kol Mevaser. Le plus important de ces traits est la place privilégiée accordée à la littérature dans de nombreux grands journaux yiddish. Quel que soit le degré de fréquentation d'un journal ou son souci de rendre compte de l'actualité quotidienne, il contenait souvent un roman en série d'un écrivain yiddish bien connu ou peut-être un poème. Les lecteurs de nombreux chefs-d'œuvre de la littérature yiddish les ont d'abord lus dans les pages d'un journal avant d'être publiés en tant que livre ordinaire. Sholem Aleichem a publié ses articles dans les journaux populaires de son époque, tout comme le lauréat du prix Nobel Isaac Bashevis Singer.

Le journal yiddish qui a le plus marqué la vie juive est le journal basé à New York Jewish Daily Forward (Forverts). Il a été fondé en 1897 par Abraham Cahan, écrivain et journaliste immigré. Cahan voulait aider ses lecteurs immigrés à s'adapter le plus rapidement possible à la vie en Amérique et, par conséquent, son article les a familiarisés avec de nombreux aspects de la vie américaine liés à l'actualité. À cet égard, il a également participé personnellement à une rubrique très populaire du journal, Slip Bintel (A Bundle of Letters), dans laquelle les lecteurs envoyaient des questions, souvent sur leur nouvelle vie en Amérique, et Cahan y répondait en fournissant des conseils pratiques. Dans une lettre, une jeune fille d'une usine, qui subvenait aux besoins de sa famille de huit personnes, a demandé comment faire face à un contremaître qui avait fait de « vulgaires avances ». Dans un autre cas, un travailleur a avoué avoir attrapé des croûtes lors d'une récente grève parce qu'il avait besoin d'argent pour acheter des médicaments à sa femme malade. Le Vers l'avant a également abordé des questions de justice sociale, défendu les droits des pauvres et de la classe ouvrière et est devenu en général la voix de l'immigrant juif. Dans les années 1930, le Vers l'avant était devenu l'un des quotidiens métropolitains les plus importants d'Amérique avec un tirage national de 275 000 exemplaires. Il est toujours en circulation aujourd'hui, publié chaque semaine dans les éditions yiddish, anglaise et russe (le russe étant la langue de la dernière population immigrée juive).

Folklore yiddish

Les locuteurs natifs et ceux qui ne connaissent que vaguement l'existence du yiddish pensent que c'est une langue qui a sa propre vie, une langue qui a sa propre mentalité et une attitude particulière. Dans la mesure où cela est vrai, cela est dû en partie au folklore qui y est intégré. Le folklore, un ensemble de coutumes, de légendes, de croyances et de superstitions transmises par la tradition orale, confère à une langue son caractère distinctif. La langue yiddish possède une riche tradition folklorique qui en dit long sur la culture des Juifs d'Europe de l'Est. Les valeurs culturelles yiddish, par exemple, se ressentent dans les berceuses les plus populaires. Un idéal partagé par les Juifs riches et pauvres était celui de l'importance de l'apprentissage, une valeur intégrée à la célèbre berceuse. »Afn Pripetshik« (Sur le foyer) :

Sur le foyer, le feu brûle joyeusement

Et la chaleur est géniale

Et le rabbin enseigne aux petits

Pour apprendre Aleph Beth

Enfants, étudiez dur et souvenez-vous bien

L'apprentissage, c'est la loi

Une autre berceuse yiddish populaire est animée par le rôle central du marchand et du commerce dans la vie juive d'Europe de l'Est :

Sous le berceau de Yankele

Un enfant d'une blancheur pure se tient debout

Papa est parti en voyage, papa est parti faire du commerce

Il va amener Yankele

Raisins secs et amandes.

Les proverbes yiddish témoignent de la profonde sensibilité ironique qui accompagnait la confiance inébranlable du Juif ashkénaze en Dieu et en ses valeurs religieuses. Si prier leur faisait du bien, ils t'engageraient pour prier., dit un proverbe. Ce proverbe peut sembler une hérésie. Mais les Juifs qui ont publié une telle déclaration ont prié, comme c'est exigé d'un Juif, trois fois par jour avec dévotion et minutie. L'ironie était un moyen pour le Juif de faire face au paradoxe de devoir endurer les épreuves et les tribulations continuelles vécues par le peuple juif, qui jouissait apparemment du statut spécial de « peuple élu » de Dieu. Épargnez-nous ce que nous pouvons apprendre à endurer, dit un autre proverbe, qui fait référence à la capacité des Juifs à supporter de grandes souffrances. Il faut apprendre à vivre avec la souffrance parce qu'elle est imposée, mais ce n'est pas quelque chose qui doit être élevé ou glorifié.

On ne peut pas quitter le sujet du folklore yiddish sans parler des « Sages de Chelm », un recueil d'histoires sur les hommes et les femmes stupides romancés qui vivent dans une ville polonaise appelée Chelm. Bien que chaque histoire témoigne d'une autre chose extravagante, naïve et stupide inventée par les anciens de la ville, les histoires contiennent une sagesse sous-jacente et abordent des idées profondément philosophiques.

Dix dictons de notre « mame-loshn », notre « langue maternelle »

,,,

(18941969), (18941969),,,,,,,,,,,. 1925.

. « », », », », », », », ». Vous êtes ici ? ,,, « ». ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ((). ..

. , (=) (=) ((()). .

. , ; ; ;,,,,,,,. : : :,,,,,,,,,,. .. ,,,, ((()).

: : :

. ,,,,,,,,. ,,,,,,,,,,,,,. . ,,,,,,,,,,,,,,. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. (() (), (, « »), (, « »),,,. : : : ; ; ; ;. ,,,,,,.

דרויסנדיקע סך־שפּראַכיקייט

,,. ,,,,,,,. ,,, 19, 19,,,,,,,,,,,,,,,,, 19,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,). ,,,,,,,,. 1549), 1549),. ,,, (1469), (1469), (1469). ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;. « », « », « », « », « », « », « », « », « », « », « », « », « », « », « », « », « » (()) !

,,,,.... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.avif)

.avif)