Histoire et peuplement

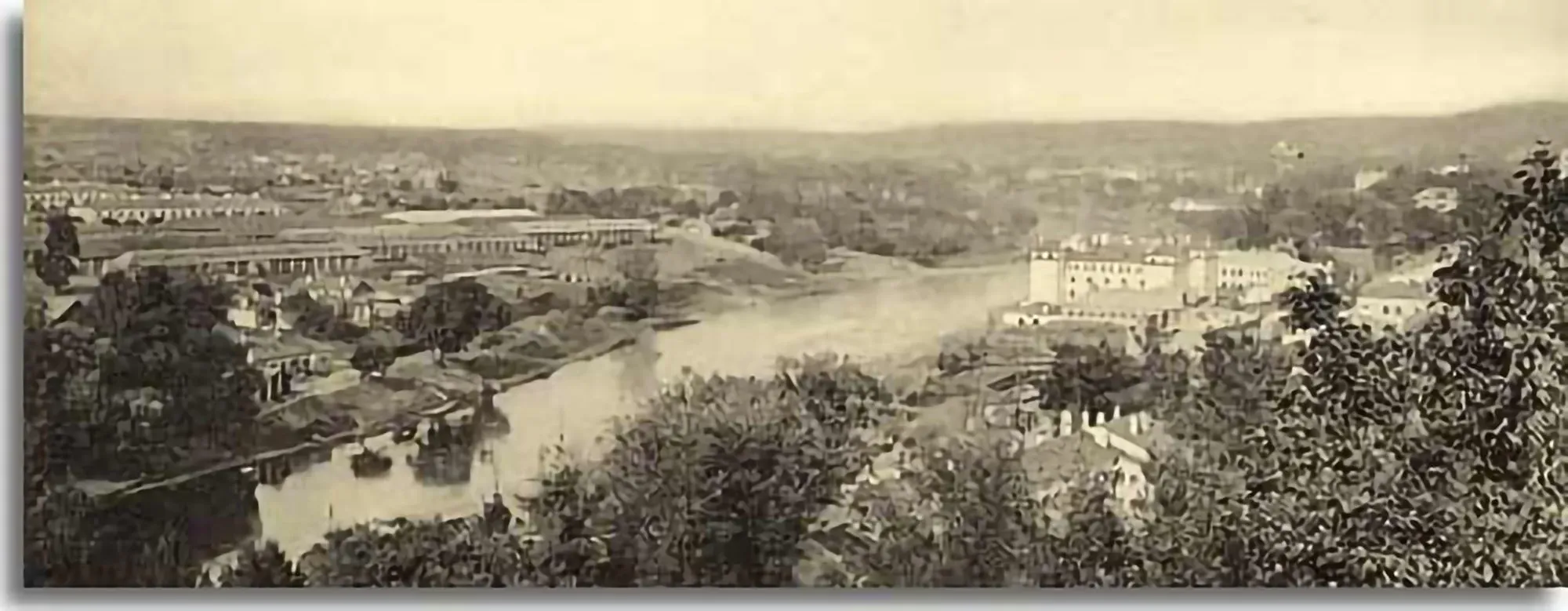

Surnommée la « Jérusalem de Lituanie », la ville de Vilna a été pendant des siècles un géant parmi les villes juives, le centre animé et dynamique d'intellectuels, d'universitaires, de talmudistes, de militants politiques, d'artistes et d'écrivains juifs. Relativement peu peuplée, Vilna - et la Lituanie en général - ont acquis une importance bien disproportionnée par rapport à sa taille. Capitale à la fois spirituelle et laïque pour les Juifs ashkénazes, elle a servi de pont entre les deux mondes, ancien et nouveau, traditionnel et moderne, insulaire et universaliste, jusqu'à la destruction quasi complète de la communauté pendant la Seconde Guerre mondiale. Vilna abritait le théâtre yiddish ; c'était le berceau de l'hébreu moderne, la langue de la Bible et de la prière, qui a trouvé son chemin dans les rues. C'était la ville des mystiques, des philosophes et des gangsters ; c'était un centre d'apprentissage religieux et profane. Vilna mélangeait les meilleurs et les plus sophistiqués de nombreux intellectuels, points de vue et philosophies.

La richesse et la profondeur culturelles remarquables qui existaient - et prospéraient - en Lituanie l'ont été malgré l'histoire terrible et sanglante de la région, une histoire qui n'a jamais apporté sécurité ou stabilité aux Juifs, ni physiquement, ni politiquement, ni autrement. La position géographique précaire de la Lituanie entre des empires en duel et des conquérants potentiels a rarement permis la paix ou la stabilité. À différents moments au cours des siècles, la ville a été capturée et saccagée par des envahisseurs polonais, russes, cosaques et suédois. Pendant une grande partie de son histoire, la violence et le changement ont été la norme.

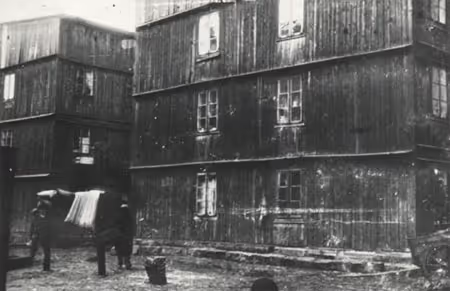

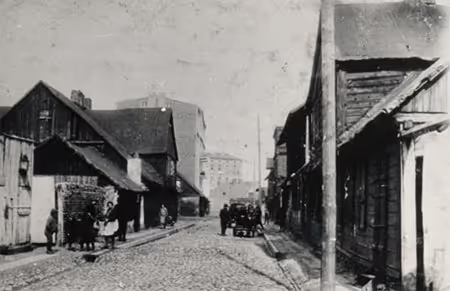

La ville est apparue pour la première fois au Xe siècle en tant que petit avant-poste normand au milieu des marais et des forêts. Elle n'a gagné en importance qu'au XIVe siècle, lorsqu'elle est devenue la capitale du Grand-Duché de Lituanie, qui a ensuite rejoint l'empire polonais en expansion pour former un Commonwealth. Il existe des preuves de l'existence d'une communauté juive organisée au milieu du XVIe siècle, les Juifs ayant créé de modestes institutions, notamment un cimetière et une plaine synagogue en bois. L'éventail habituel de colporteurs, de commerçants, d'artisans et de prêteurs sur gages se rassemblait sur Zydowska (rue des Juifs) et était confiné dans un petit quartier de la vieille ville exiguë. Malgré une charte royale garantissant ostensiblement aux Juifs le droit de vivre et de travailler à Vilna, la résistance, à la fois physique et légale, à la présence juive s'est intensifiée au fil du temps ; les Juifs de Lituanie devaient constamment lutter contre les lois discriminatoires et la violence au fil des siècles.

La culture juive de Vilna, qui s'est approfondie et s'est développée pendant 400 ans, a inspiré le reste du monde ashkénaze d'une manière incommensurable. Cette puissance culturelle était peut-être la plus profondément juive des villes européennes, avec une communauté d'environ 75 000 personnes à la veille de l'Holocauste, soit 45 % de la population totale. La couronne de cette civilisation en développement de longue date a été brusquement et entièrement détruite pendant la guerre, lorsque 87 % des Juifs de Lituanie ont été anéantis, et plus tard, le régime soviétique a rasé au bulldozer les vestiges d'une grande partie du quartier juif. Ce régime a également construit un stade sportif sur le terrain de l'ancien cimetière juif.

Institutions communautaires

de Vilna kehile (Kehillah)a eu une histoire illustre de protection héroïque de la communauté juive, défendant diplomatiquement les luttes pour le droit des Juifs à vivre et à travailler sans restrictions et offrant des formes concrètes de secours à la communauté pendant les pires jours de famine, de maladie et de pauvreté. Mais le kehile a également été le théâtre de querelles politiques persistantes entre des camps opposés de hassidim, Mitnagdim, et des laïcs plus aisés, chacun cherchant à gagner le soutien des Juifs de Vilna. En 1844, sous l'autorité tsariste, le kehile a été complètement abolie et l'administration communautaire est tombée aux mains des Tzedaka G'dola (United Charities of Vilna), qui a supervisé la fiscalité et a ensuite créé un réseau de soupes populaires, d'hôpitaux et d'associations de prêt gratuit (fromage Gmiles).

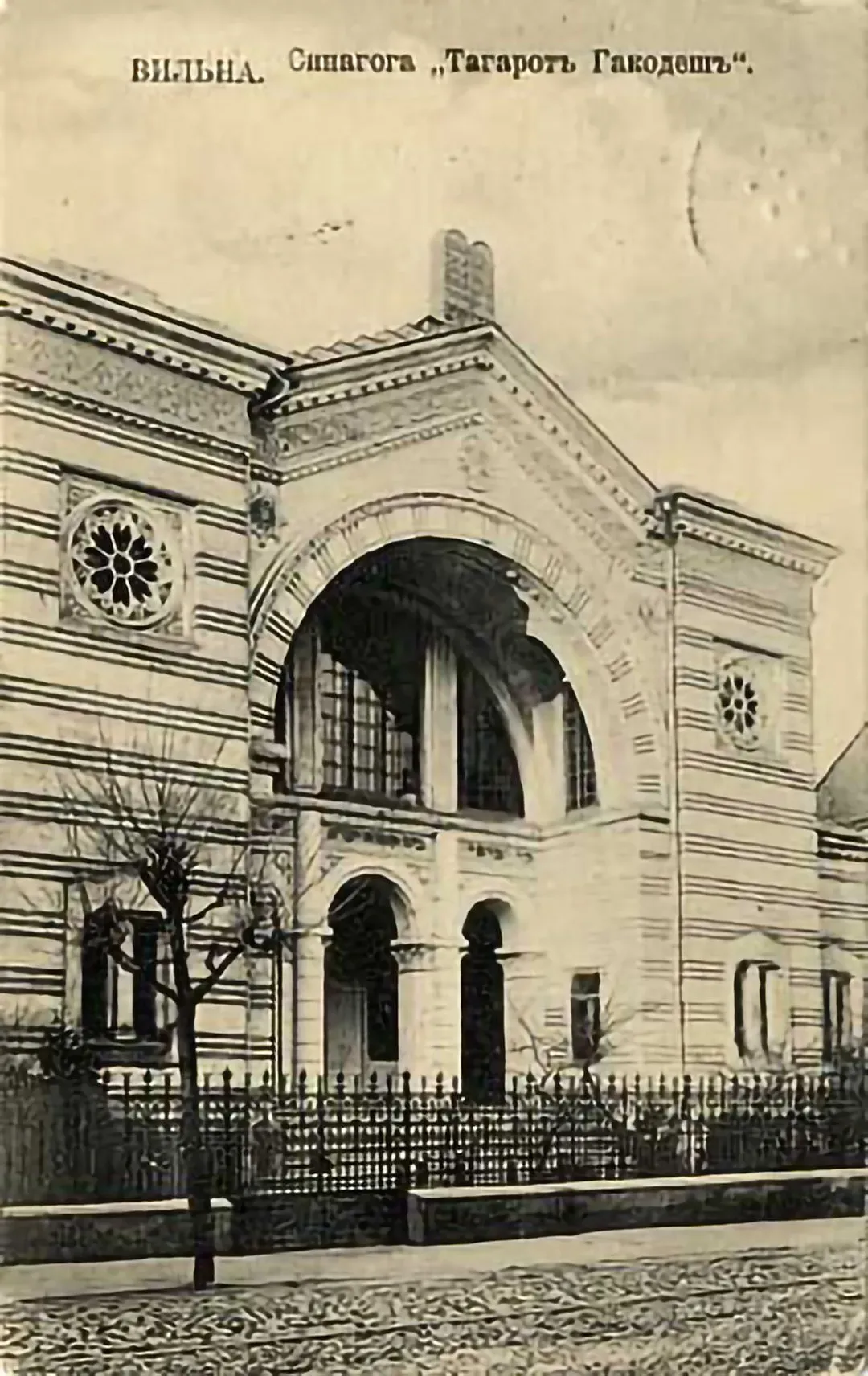

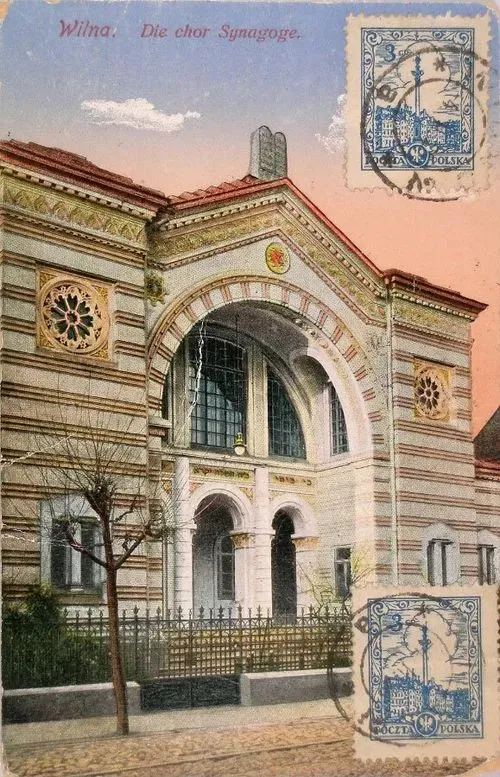

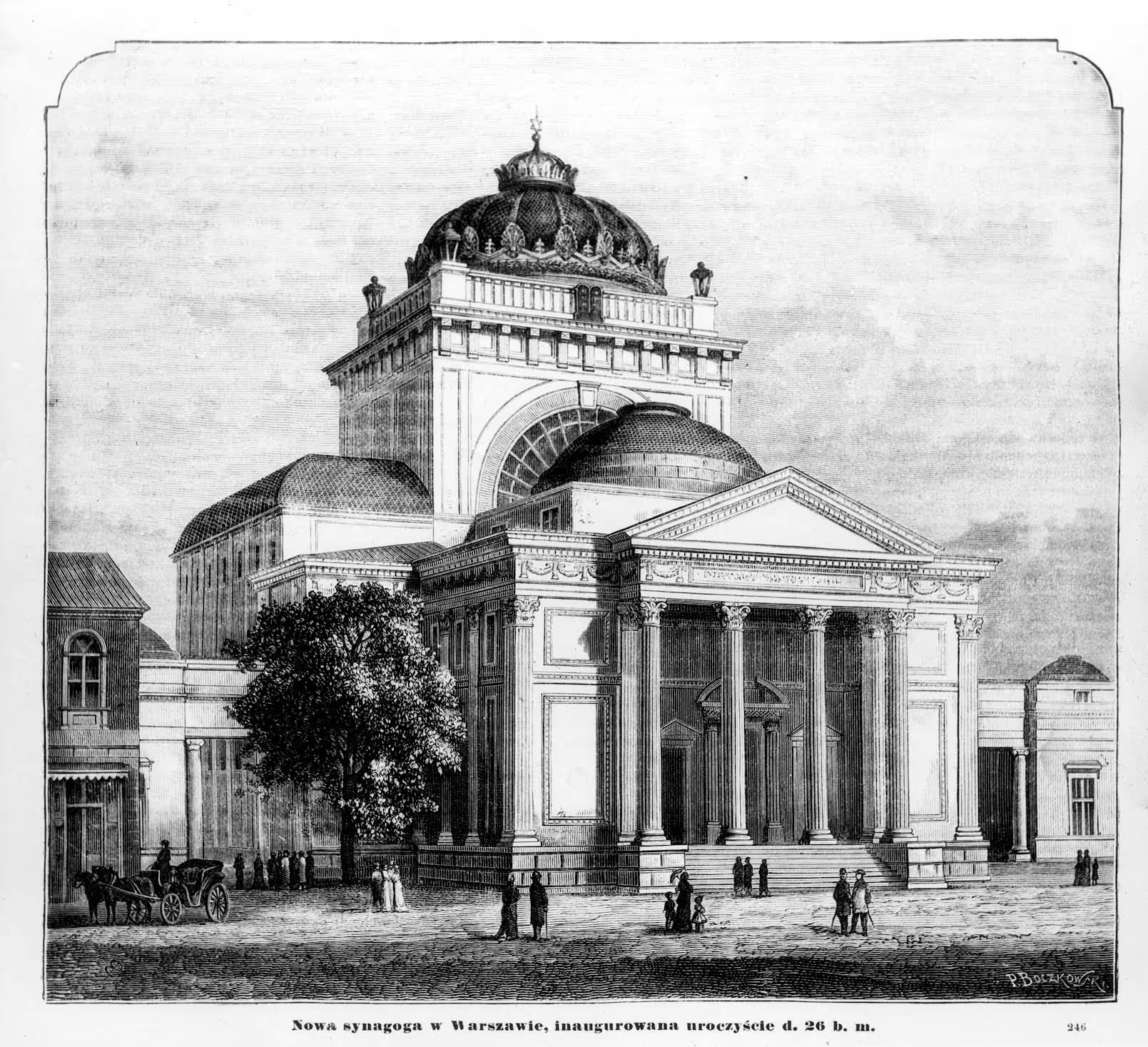

Parmi les plus d'une centaine de synagogues de Vilna au cours des années qui ont précédé l'Holocauste, la Grande Synagogue, un édifice impressionnant construit au début du XVIIe siècle après que les Juifs ont été autorisés à construire une structure en pierre pour remplacer la structure en bois d'origine, était l'une des plus importantes. Située à l'angle des rues Zydowska et Niemiecka (rues juive et allemande), la synagogue et sa grande cour constituaient le noyau de la communauté juive de la ville, à la fois symboliquement et géographiquement. La synagogue et les nombreuses petites organisations qu'elle contenait ont été le forum central de la vie juive au cours des siècles, fournissant une base physique pour les activités culturelles, politiques et spirituelles. À côté de la Grande Synagogue, dans un labyrinthe complexe de ruelles et de bâtiments reliés entre eux se trouvait un Beis Medresh , une mikvé, une grande bibliothèque, des organisations sociales, le kehile bureaux et de nombreux kloyzn (petites maisons de prière), souvent composées de membres de guildes commerciales...

Écoles

Vilna était le centre éducatif ashkénaze, avec le système scolaire le plus sophistiqué et le plus varié pour les juifs laïques et religieux. Vilna elle-même contenait de nombreux khédorim pour les enfants et, dès le XVIIe siècle, des philanthropes ont créé Talmudei Torah pour les étudiants les plus pauvres. La région était également particulièrement bien dotée en sites exceptionnels et célèbres yeshives, des écoles qui s'apparentaient à des collèges pour les étudiants religieux et les sages qui les fréquentaient. Centres de pensée et d'apprentissage exceptionnels, le yeshives a attiré des universitaires et des chercheurs de tout le monde juif, en innovant de nouvelles formes d'observance juive et d'interprétation des anciens textes juifs. Certaines écoles étaient si importantes et si essentielles à la communauté religieuse que, comme de nombreuses organisations laïques, elles ont été évacuées après la Seconde Guerre mondiale en Europe pour être rétablies dans la sécurité du Nouveau Monde.

Parmi les plus célèbres yeshives était Etz Khayim (Tree of Life), mieux connu sous le nom de Yeshiva de Volozhin. C'était un grand centre d'apprentissage créé dans la ville de Volozhin par le rabbin Haim Volozhiner en 1803. Le rabbin Volozhiner était un grand admirateur du mouvement du Gaon de Vilna Mitnagdim et il a créé l'école dans le but d'éloigner les jeunes étudiants de la vague croissante du hassidisme. Suivant l'interprétation et le point de vue du Gaon, Volozhiner a veillé à ce que les élèves lisent les textes pour leur signification fondamentale et littérale afin de vraiment comprendre le contexte dans lequel ils ont été écrits. Centre régional d'études, le Volozhin est devenu un modèle pour d'autres yeshives dans toute l'Europe de l'Est. Englobant des centaines d'étudiants à son apogée, le yesruche a résisté avec succès aux exigences continues de Maskilim et les autorités russes pour introduire des sujets laïques et n'a été contraint de fermer ses portes que pendant quelques années dans les années 1890.

Encouragé par le succès de Volozhiner, le rabbin Nathan Zvi Finkel a fondé le Yeshiva Slobodka en 1882, dans la ville lituanienne du même nom, près de Kovno. Finkel était l'un des partisans de Musar mouvement, une école stricte de Mitnagdim qui appelait à une adhésion pieuse et littérale à la loi juive, en particulier chez les jeunes yesruche érudits. Lors de désaccords en 1897 concernant la gestion de l'école, le yesruche scindé en deux : Yeshiva Kneset, Israël pour ceux qui sont fidèles à la tradition du rabbin Finkel, et Knesset Beit Yitzkhak pour leurs adversaires. Kneset, Israël était populaire et très respectée, et elle s'est considérablement développée au cours des premières décennies du XXe siècle, accueillant à un moment donné plus de 500 étudiants. Elle a ouvert une école sœur, la Yeshiva d'Hébron, à Hébron, en Palestine, en 1929. À la suite d'un massacre perpétré par des Arabes locaux, cette école a été transférée à Jérusalem. Lorsque l'école Slobodka a finalement été forcée de fermer par les nazis en 1941, ses quelques survivants se sont regroupés. Ils ont finalement ouvert un nouveau yesruche en Israël à Bnei Brak, près de Tel Aviv.

En ce qui concerne le monde progressiste et sécularisé de l'éducation juive, Vilna a été le centre d'une grande innovation. Des écoles modernes à tendance russe se sont développées au milieu du XIXe siècle et le gouvernement du tsar a même parrainé un séminaire rabbinique à partir de 1847, qui est devenu plus tard un séminaire d'enseignants laïques. Bientôt, des écoles hébraïque et yiddish sont apparues et, en 1916, Vilna comptait 21 écoles yiddish (avec 4 000 élèves) et six écoles hébraïques (avec 1 600 élèves), des chiffres qui ont augmenté au cours des décennies suivantes. Toujours en 1916, Josef Epstein, un médecin mondain, a enseigné des cours de judaïsme laïque à des étudiants dans son propre appartement - en hébreu - jetant les bases de l'hébreu Tarbut système éducatif. Ce système, qui a rapidement produit un Tarbut L'école hébraïque de Vilna a fait passer le programme d'Epstein en hébreu et en matières modernes sur une scène beaucoup plus vaste, celle de l'ensemble du monde ashkénaze. Le mouvement visant à créer une culture hébraïque moderne s'est rapidement généralisé au sein des communautés juives de Bilgoraj à Buenos Aires en passant par Baltimore, et s'est développé parallèlement à la lutte sioniste pour une patrie hébraïque.

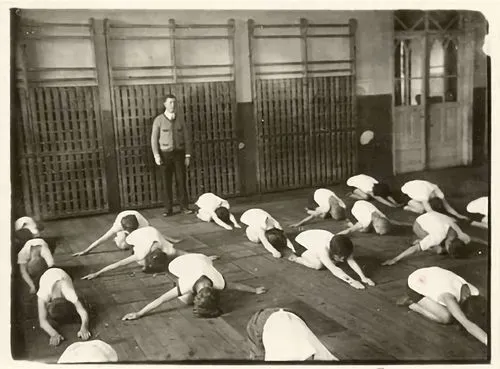

À la fin du XIXe siècle, les adultes avaient également la possibilité d'étudier dans des écoles professionnelles, dont les plus célèbres étaient le Vilna Technicum et le Helf Durch Arbeit École de métiers (Help Through Work), toutes deux créées par des philanthropes juifs. Dans une communauté fortement perturbée par l'industrialisation de l'économie, les étudiants pouvaient acquérir l'artisanat moderne, les métiers mécaniques, la plomberie, la couture, le dessin et la comptabilité, ainsi que d'autres compétences susceptibles de les aider à sortir de la pauvreté et du chômage.

Dirigeants religieux

Le plus célèbre de tous les érudits de la ville était de loin le rabbin Elijah ben Solomon Zalman, mieux connu sous le nom de Gaon de Vilna. Né en 1720 d'une longue lignée de rabbins, le Gaon (un terme hébreu désignant le génie) était réputé pour sa compréhension critique approfondie des textes juifs et ses méthodes innovantes de commentaire talmudique, méthodes qui ont considérablement influencé l'érudition juive. Le Gaon, bien éduqué en mathématiques et en sciences profanes, exigeait de telles connaissances de la part de ses disciples, dont le nombre n'a cessé de croître de manière significative tard dans sa vie. Il était célèbre pour être un féroce Migéré, transformant la Vilna de son vivant en bastion de Mitnagdim, et s'opposait fermement à la montée du hassidisme, qui aurait été stoppée aux portes de la ville. Ce n'est qu'après de Gaon mort que les hassidim, après une longue et âpre lutte, ont réussi à obtenir le droit de se rassembler dans l'enceinte juive de Vilna. L'un des de Gaon son héritage le plus important a été sa première tentative de repeupler la Palestine avec des Juifs. Bien qu'il n'y soit pas parvenu lui-même, certains de ses partisans les plus fervents ont formé une première brigade d'émigrants en Terre Sainte, bien avant Sioniste mouvement, qui a débuté en 1892 avec le premier Congrès sioniste, et qui allait dominer le monde juif un siècle plus tard.

Une autre figure religieuse importante de Vilna était son grand rabbin, Isaac Rubinstein, qui a été amené de Crimée dans la ville en 1909 afin d'occuper ses nouvelles fonctions. Rubinstein était un érudit prodigieux, profondément érudit dans les matières religieuses et laïques. Il était un orateur passionné et impressionnant, parlant couramment le russe, le yiddish et l'hébreu et, surtout, un militant efficace pour les causes juives. Il a utilisé le rabbinat non seulement pour accomplir des tâches administratives telles que la célébration de mariages ou l'interprétation des lois, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, mais aussi comme plate-forme pour améliorer le sort général des Juifs de Lituanie. En faisant pression sur les tsars et les politiciens d'une part, il a également éveillé les fidèles de Vilna lors de puissants sermons prononcés chaque sabbat. Homme grand et majestueux à la présence imposante, Rubinstein était une figure rassurante pour les Juifs, les non-Juifs et même les dirigeants les plus antisémites.

Politique

Vilna a servi de siège à de nombreux mouvements politiques juifs majeurs des XIXe et XXe siècles. Avec les débuts du socialisme au milieu du XIXe siècle (le Manifeste communiste a été écrit en 1848), une communauté juive auparavant apolitique et privée de ses droits s'est soudainement retrouvée plongée dans un débat et un dialogue passionné sur la politique et la survie des Juifs. De nouveaux partis et mouvements politiques sont apparus avec une fréquence et une diversité étonnantes. Parmi les premiers mouvements à s'organiser figure le mouvement syndical, qui a connu ses débuts symboliques en 1871 lorsque les ouvriers des usines de tabac ont organisé une grève contre les mauvaises conditions de travail. Cela a servi à catalyser le prolétariat, à la fois juif et polonais, et a entamé un processus graduel de syndicalisation. Le mouvement Bund (le Bund général des travailleurs juifs de Pologne, de Russie et de Lituanie), qui s'est réuni pour la première fois à Vilna en 1897, était particulièrement fort. Sa plateforme était favorable au yiddish, à l'autonomie nationale juive et à l'opposition au sionisme. Les bundistes étaient résolus à se battre et à changer les conditions pour le mieux pour tous dans la diaspora, en éduquant les Juifs de la classe ouvrière à la légitime défense et à l'organisation, et en luttant pour des améliorations pratiques pour l'ensemble de la communauté. Enfin, Vilna était également l'un des bastions sionistes les plus importants du monde, où tous les principaux groupes du mouvement étaient représentés : Hovevei Sion (Les amoureux de Sion), He-Halutz (le Mouvement des pionniers), Bétar (du mouvement sioniste révisionniste), et Ha-Shomer Ha-Tzaïr (la Jeune Garde marxiste-sioniste).

Imprimerie et presse

Vilna était un centre important de l'imprimerie hébraïque et de la presse juive, bien au-delà de sa petite taille. Elle a diffusé des livres et des journaux, des idées et des études aux communautés juives d'Europe de l'Est et du monde entier.

L'impression hébraïque a été introduite à Vilna en 1799 et est devenue une industrie majeure avant le milieu du XIXe siècle. Un certain nombre de petites presses ont fonctionné au cours du siècle, mais la renommée de la ville dans l'histoire de l'imprimerie hébraïque provient de l'entreprise dirigée par la famille Romm. La société Romm a obtenu un quasi-monopole de l'impression hébraïque en Europe de l'Est au cours des années 1840 après la fermeture d'autres entreprises de l'empire tsariste par la censure gouvernementale. Le Talmud de Romm, finement imprimé avec une multitude de commentaires, achevé en 1854, demeure l'une des plus grandes réalisations de l'histoire de la typographie hébraïque.

À partir du milieu du XIXe siècle, une presse périodique juive a également vu le jour, d'abord en hébreu, de manière particulièrement significative Pirhe Tsafon, (1841), Ha-Karmel (1861) et Ha-Zeman (1905), un annuel, un hebdomadaire et un quotidien, respectivement. Puis, au XXe siècle, Vilna est également devenue un centre de la presse yiddish. En 1929, cinq quotidiens et un hebdomadaire étaient publiés, dont le très lu Vilner Tog. Dans l'entre-deux-guerres, Vilna était l'un des trois centres mondiaux de l'édition yiddish, avec Varsovie et New York. La maison d'édition fondée en 1910 par B. Kletzkin a publié les plus grandes œuvres de la littérature yiddish moderne, y compris des auteurs classiques et des auteurs yiddish américains.

Culture laïque et vie intellectuelle

Vilna était avant tout une communauté d'intellectuels et d'idées, une dynamique cérébrale agitée au sein de laquelle de nombreux mouvements juifs importants des temps modernes se sont développés et se sont répandus. Au cours des années 1890, un théâtre juif clandestin a été créé, à l'abri des lois restrictives des tsars, alors que des membres du Bund offraient de modestes représentations de pièces de théâtre yiddish. En 1903, le mouvement théâtral a quitté plus longtemps la clandestinité car Nokhem Lipowsky avait reçu l'autorisation officielle de produire des pièces en yiddish. En 1908, le nouveau Théâtre folklorique Yidishe a été construit. Le Vilner Trupe, la première compagnie de théâtre yiddish professionnelle de Vilna, s'y est produite pendant les périodes difficiles de la Première Guerre mondiale et a présenté quelque 91 pièces en 1931. Les artistes et écrivains profanes, hébreux, yiddish et russes, ont également prospéré dans le monde avant-gardiste du début du XXe siècle à Vilna, qui a produit certaines des plus grandes figures de la poésie et de la littérature yiddish modernes : Abraham Sutzkever (né en 1913 et vivant aujourd'hui en Israël), Chaim Grade (1910-1982) et Shmerke Kaczerginski (1908-1954), pour n'en citer que quelques-uns. En 1929, un groupe de jeunes poètes et artistes a formé une petite mais estimée société appelée Yung-vilne (La jeune Vilna), qui est devenue une communauté fertile d'imagination juive jusqu'à l'intervention de la guerre.

Vilna abritait autrefois certaines des bibliothèques juives les plus importantes d'Europe de l'Est : la Mefitsé Haskalah bibliothèque, bibliothèque de l'Institut YIVO et bibliothèque Strashun. Le dernier a été nommé en l'honneur de son fondateur, Matthias Strashun, un érudit talmudique qui était également l'un des piliers de la ville Maskilim au cours du XIXe siècle. YIVO, acronyme de Institut Yidisher Visnshaftlekher (Institut scientifique yiddish), a été créé en 1925 par des intellectuels juifs d'Europe de l'Est afin de préserver l'histoire et la culture juives du yiddish et de l'Europe de l'Est. Elle est devenue une institution unique dans le monde juif. Le vaste programme de recherches originales de YIVO a documenté la vie juive passée et contemporaine et a élevé la culture yiddish à un niveau digne d'une étude sérieuse. L'Institut a attiré des universitaires juifs du monde entier et a été, selon l'historien David Fishman, « inondé » d'une masse de documents historiques, littéraires, artistiques et ethnographiques. Le travail de amlers (collectionneurs populaires), qui ont transmis leurs documents à YIVO, « ont fait l'objet d'odes poétiques, de nouvelles et de feuilletons ; ils ont fait l'objet de folklore et de légendes ».

Alors que l'Holocauste approchait et que les Juifs de Vilna étaient confinés dans un ghetto, les dizaines de milliers de livres de la collection de YIVO risquaient d'être perdus. Avant l'anéantissement de la communauté juive de Vilna par les nazis, plusieurs jeunes universitaires juifs ont formé une « brigade de papier » désormais légendaire qui a organisé le transfert secret de livres et de documents précieux hors du bâtiment du YIVO, les préservant ainsi de la destruction. Nombre de ces documents, ainsi que d'autres livres et archives conservés provenant des bibliothèques Strashun et YIVO saisies par les nazis, ont été transférés après la guerre au siège de la YIVO, qui avait été rétabli par le Dr Max Weinreich à New York en 1940. Aujourd'hui connu sous le nom d'Institut YIVO pour la recherche juive, le YIVO est la seule institution universitaire antérieure à l'Holocauste à avoir transféré avec succès sa mission aux États-Unis, préservant ainsi l'héritage intellectuel et culturel de la communauté juive de Vilna. Le plus grand dépôt de livres, de manuscrits, de documents et d'artefacts juifs en yiddish et en Europe de l'Est, YIVO est aujourd'hui le principal centre de ressources au monde pour l'étude de l'histoire et de la culture juives d'Europe de l'Est ; de la langue, de la littérature et du folklore yiddish ; et de l'expérience des immigrants juifs américains.

.avif)

.avif)