Des cartes dessinées à la main comme pratique commémorative : les souvenirs de Moshe Kleinhendler à propos de sa maison, le shtetl de Khmielnik

Cartes dessinées à la main en yizker bikher

À Tel-Aviv, à la fin des années 1950, un groupe de survivants de l'Holocauste de la petite ville polonaise de Khmielnik a rassemblé un yizker bukh un livre de souvenirs documentant le shtetl de leur maison. Ils ont livré des photographies, soumis des textes couvrant l'histoire de la communauté juive locale, rédigé de courtes études sur les écoles locales, les partis politiques, les organisations religieuses, les fonds caritatifs, le folklore et les histoires de personnages célèbres ayant vécu à Khmielnik, ainsi que des notices nécrologiques commémorant les personnes décédées pendant l'Holocauste.

De cette façon, une archive a été créée, basée sur des documents et des matériaux concernant des personnes, des lieux, des événements et des initiatives sociales d'un passé qui serait autrement perdu. Dès les années 1940 et tout au long des années 1960 et 1970, plus de 600 de ces motard yizker ont été compilés par landsmanshafts Les organisations communautaires de survivants de l'Holocauste étaient centrées sur une ville ou un village donné des régions de la Pologne, de l'Ukraine et de la Biélorussie actuelles.

Publié principalement en Israël et aux États-Unis, motard yizker étaient la réponse des survivants à la poursuite nazie d'anéantir les communautés juives et d'effacer les traces de leur culture, ainsi que toute connaissance de la présence juive dans l'Europe d'avant-guerre. Ces livres visaient à conserver la mémoire collective des personnes décédées kahals et en soutenant l'identité axée sur le site et la communauté des survivants juifs déplacés après l'Holocauste.

En plus des textes, des documents, des photographies et des nécrologies motard yizker comportait souvent des cartes dessinées à la main qui fournissaient des images de lieux historiques dont l'apparence et la structure sociale avaient été modifiées à la suite de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. Ces esquisses diffèrent des conceptions cartographiques professionnelles et représentent un large éventail d'approches esthétiques. Leurs auteurs ayant accordé la priorité à la visualisation de certains aspects des sites cartographiés au détriment de la précision, ces cartes se caractérisent par une grande diversité, allant de projections purement fantastiques à des projections assez précises.

Bien que nous soyons habitués à considérer les cartes comme étant de nature scientifique et dans un souci d'objectivité, il a été démontré qu'elles ne sont pas neutres. Les cartes transmettent des idées spécifiques concernant un espace donné en termes de structure physique et d'aménagement, de relations sociales et d'économie. Les cartes doivent également reprendre la phrase proposée par Amy Griffin et Sébastien Caquard imprégnée de toutes sortes d'émotions. Ces émotions qui émergent de la relation des cartographes avec les sites qu'ils représentent sont visibles dans l'apparence visuelle des cartes, ainsi que par des formulations et des annotations spécifiques qui provoquent des réactions émotionnelles chez leurs spectateurs. Ce caractère émotionnel des cartes est particulièrement évident dans le cas des cartes dessinées à la main incluses dans motard yizker.

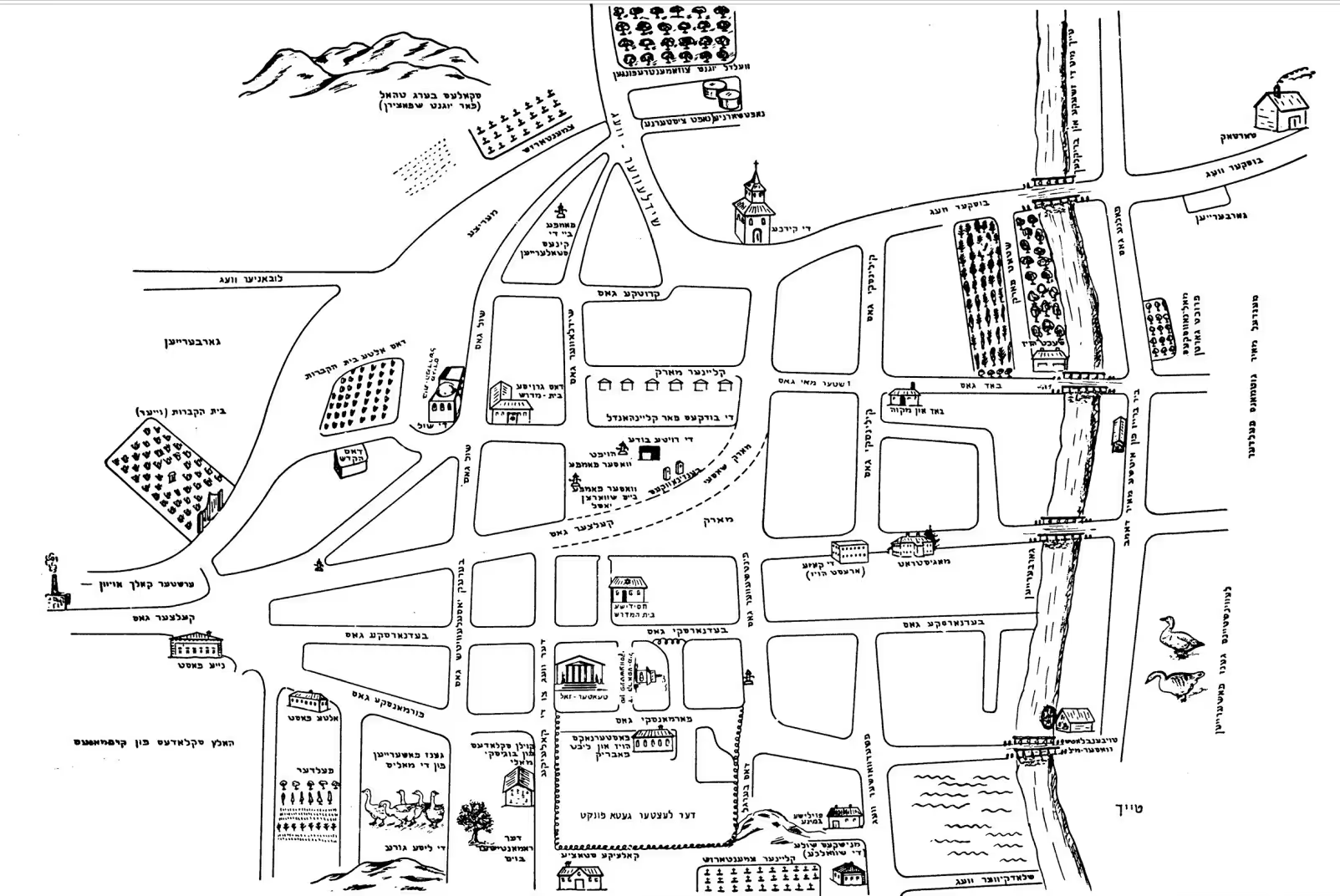

Croquis de Moshe Kleinhendler de sa maison, shtetl Khmielnik

Khmielnik yizker-bukh présente une carte dessinée à la main par Moshe (Moniek) Kleinhendler. Né en 1917, il était l'un des cinq enfants de Chaya (née Becker) et de Chaim. La famille occupait une maison au 3 de la rue Furmańska, non loin de la place principale du marché. Comme son grand-père, son père et ses frères, Moshe a travaillé comme serrurier. Pendant la guerre, avec d'autres membres de la famille, il a été envoyé au camp de Buchenwald. Il a été libéré en janvier 1945 lors de la libération du camp. Après la guerre, la famille a décidé de quitter la Pologne. Finalement, en 1949, Moshe et ses parents, sa femme Sarah et leur petite fille Varda se sont installés en Israël. Moshe et son père ont ouvert un atelier à Jaffa où ils ont construit des machines pour fabriquer des bougies.

À la fin des années 1950, Moshe Kleinhendler s'est impliqué dans le yizker-bukh projet pour Khmielnik. Bien qu'il n'ait suivi aucune formation cartographique professionnelle, il avait une imagination hors pair et une bonne mémoire des détails. Varda, la fille de Kleinhendler, se souvient que son père passait plusieurs soirées à la table de la cuisine à recréer la topographie de Khmielnik d'avant-guerre à partir de ses souvenirs et de son imagination.

À l'instar d'autres survivants juifs qui ont connu l'exil en temps de guerre, les conditions traumatisantes des camps nazis et les difficultés de la migration d'après-guerre, Kleinhendler a dessiné sa carte en Israël, qui était devenu sa nouvelle patrie. Loin de Khmielnik et sans aucun espoir de retour, il ne lui restait que des souvenirs, auxquels il a fait référence en dessinant sa carte.

Kleinhendler a décrit la structure spatiale de Khmielnik d'avant-guerre en y ajoutant des éléments de l'architecture locale. Le croquis ne montre pas l'ensemble du développement urbain de la ville. On peut supposer que seuls les objets que l'auteur a reconnus comme particulièrement importants pour illustrer la vie économique, sociale et culturelle de la communauté sont représentés. Ainsi, l'hôtel de ville est présenté, le siège du bureau de la commune, un cinéma, deux bureaux de poste, une prison municipale, une gare, des synagogues, une église paroissiale, quatre cimetières (deux juifs et deux chrétiens) et un bain rituel.

Il y a un marché au centre de la carte avec de petits dessins représentant des stands commerciaux, un puits, une pompe à eau, le salon de crème glacée et une station-service. Des tanneries, des parcs d'engraissement pour oies, des moulins, des dépôts de charbon et de bois, une savonnerie, une scierie et une brasserie illustrent la vie économique locale. Kleinhendler a également ajouté des éléments représentant le paysage naturel, tels que les collines voisines, la rivière, les parcs, les jardins et les terres agricoles à la périphérie. Chacun de ces objets était annoté en yiddish, la langue courante de la communauté juive.

Carte de Khmielnik (Pologne) de Moshe Kleinhendler, d'après : Khmielnik [Chmielnik] yizker book in The New York Public Library Digital Collections livre dans les collections numériques de la bibliothèque publique de New York, 8aa00-649f-0133-abe2-00505686d14e ; consulté pour la dernière fois le 13 janvier 2023.

La présence des éléments expressifs inclus par Kleinhendler dans sa carte soulève toutefois un certain nombre de questions quant à la manière dont la carte doit être abordée en tant que source historique et en tant qu'élément d'une pratique de mémoire post-Holocauste axée sur la communauté. Plusieurs questions peuvent être posées concernant les intentions qui sous-tendent l'inclusion de sites et d'objets spécifiques ainsi que les choix esthétiques spécifiques.

Pourquoi Kleinhendler a-t-il fait pivoter la carte en la situant vers le nord sur le côté gauche ? Était-ce une erreur ou avait-il peut-être l'intention de montrer l'espace de la ville d'un point de vue spécifique ? Pourquoi Kleinhendler a-t-il inscrit dans le tissu même de la disposition spatiale des images khmielniks d'avant-guerre représentant certaines formes naturelles (comme la rivière) et des bâtiments particuliers, et en a-t-il omis d'autres ?

A-t-il inclus ces objets pour matérialiser et étayer la carte d'une manière spécifique, ou peut-être pour donner au dessin un caractère plus personnel ? Kleinhendler a-t-il inclus des détails qui servent d'insertions décoratives ou évoquent des images bucoliques de sa ville natale ? L'image de fumée provenant de la cheminée d'une scierie est-elle un souvenir réel du cartographe ou un ajout émotif ?

S'il a été ajouté, à quoi sert-il ? Pourquoi Kleinhendler a-t-il introduit la clôture marquant le dernier ghetto de 1942 dans ce qui n'était qu'un shtetl d'avant-guerre plein de vie et de mouvement ? Avait-il l'intention d'évoquer des valeurs ou des idées spécifiques qu'il jugeait cruciales pour décrire l'identité des membres de la communauté juive locale et transmettre cette identité après l'Holocauste dans le yizker-bukh?

Certains de ces éléments renvoient-ils directement à la biographie de Kleinhendler ou à l'histoire de sa famille ? Le cartographe a-t-il eu des expériences personnelles associées à des réunions de jeunes juifs dans la forêt montrée à la périphérie est de la ville, a-t-il participé à des excursions dans les montagnes situées au nord de Khmielnik, a-t-il rencontré son bien-aimé sous l'arbre romantique ? Kleinhendler aimait-il regarder des films au cinéma ou préfère-t-il les représentations théâtrales ? Est-ce que manger de la crème glacée au salon situé sur la place du marché faisait partie de ses loisirs ?

Ou peut-être a-t-il inclus ce bâtiment comme monument reconnaissable, croyant qu'il rappellerait des moments de joie et de bonheur parmi les habitants de Khmielnik ? Bien qu'il soit impossible de répondre à certaines de ces questions sans faire référence à des sources biographiques, telles que des souvenirs écrits ou des témoignages oraux, le croquis de Kleinhendler inclus dans Khmielnik yizker-bukh encourage les spectateurs contemporains à réfléchir non seulement à la valeur documentaire et historique du dessin, mais surtout à la façon dont cette esquisse révèle sur le plan visuel le contenu personnel, l'intimité et les émotions ainsi que des significations spécifiques qui ne sont pas immédiatement évidentes pour les personnes extérieures.

La carte de Khmielnik : intimité, émotion et mémoire post-Shoah

La carte de Kleinhendler illustre Khmielnik au sommet de sa prospérité d'avant-guerre. La forme esthétique et le contenu visuel du dessin ainsi que les nombreuses annotations incluses dans la carte indiquent l'attachement profond de l'auteur aux qualités spécifiques de sa maison-shtetl. La grille précise de lignes marquant le tracé des différentes rues de l'espace urbain crée un design dont la structure élégante donne au spectateur un certain sens de l'ordre.

Cette image de Khmielnik comme une ville bien organisée dont la population juive représentait environ 82 % des habitants de la ville avant 1939 semble s'opposer à l'idéologie antisémite nazie qui associait les Juifs au chaos et à la saleté. Kleinhendler a présenté le contour spatial de Khmielnik d'avant-guerre avec une grande précision, y compris presque tous les itinéraires, en nommant individuellement les rues principales et les petites ruelles. Il a également présenté les routes menant aux villes environnantes et a donc intégré son shtetl dans le contexte géographique plus large de la région.

Pour le spectateur contemporain, il semblerait que le cartographe ait voulu cataloguer et commémorer chacune de ces rues, comme s'il considérait chacune d'elles comme étant d'égale importance et remplissant une fonction distincte. En comparant le dessin de Kleinhendler avec une carte contemporaine de Khmielnik (et en tenant compte des modifications du contour spatial survenues au cours des dernières décennies), le spectateur peut observer un haut niveau de similitude. Cette comparaison révèle également que Kleinhendler n'a pas toujours respecté les proportions exactes et qu'il a fait pivoter la carte. Contrairement à l'une des règles cartographiques de base, il a placé le nord sur le côté gauche du dessin au lieu de le placer en haut. Sachant toutefois que le domicile du cartographe se trouvait dans la rue Furmańska (à trois pâtés de maisons à l'ouest de la place du marché principale) et localisant ce site sur le croquis, on peut supposer que Kleinhendler a dessiné la carte du point de vue de sa propre résidence.

En imposant cette perspective aux lecteurs du yizker-bukh, Kleinhendler a révélé à quel point sa relation avec l'espace de Khmielnik était personnelle et intime. Un examen minutieux de l'esquisse révèle également que le cartographe a combiné trois types différents de projection spatiale. Kleinhendler a introduit des objets tridimensionnels dessinés soit en perspective aérienne (observé depuis le sommet d'une colline) soit en perspective naturelle (observé dans l'espace de la ville, par un humain situé au rez-de-chaussée) dans la grille des rues individuelles représentées en perspective horizontale (comme sur une photographie aérienne verticale). La combinaison de ces points de vue lui a permis d'inclure dans un dessin de nombreuses informations sur la structure spatiale et l'architecture de la ville, tout en conservant son approche personnelle des bâtiments et des sites particuliers.

Kleinhendler a donné à chacun de ces petits dessins une forme de visualisation très élaborée. Il a fait part de son attachement et de sa fierté pour son shtetl d'origine en consacrant beaucoup d'efforts à la représentation de la structure architecturale, comme la forme des fenêtres, les types de toits et les formes des façades. Kleinhendler a révélé son attitude à l'égard du caractère multiethnique et multireligieux du Khmielnik d'avant-guerre en représentant des bâtiments abritant des institutions municipales (la mairie, un bureau municipal), des objets essentiels pour les païens (une église, des cimetières chrétiens) et pour les juifs (la synagogue principale, la synagogue hassidique, les maisons de prière, le mikvé, le salon funéraire et les cimetières juifs).

En visualisant tous les bâtiments avec un niveau d'attention parallèle, il a communiqué l'idée d'un équilibre dans les relations sociales locales. La carte est donc la commémoration visuelle de Khmielnik en tant que lieu habité par différents groupes ethniques et religieux, une ville dotée d'un riche patrimoine culturel et inscrite dans la géographie plus large de la région. Le caractère intime et personnel de l'esquisse est également révélé par la nature des annotations écrites de Kleinhendler en yiddish.

Il a étiqueté non seulement les rues principales et les bâtiments importants, mais également les installations utilitaires, les jardins, les champs, les arbres isolés et les formations rocheuses. Dans ces annotations, il a utilisé le langage courant de la communauté locale, en introduisant les noms coutumiers des lieux et des objets. Dans la zone de la place du marché, Kleinhendler a dessiné une image miniaturisée d'une pompe à eau qu'il a décrite comme les Black Josls. À côté de la pompe, il a dessiné un petit kiosque étiqueté comme une cabane rouge, le premier salon de crème glacée de la ville.

Dessinant des usines industrielles, des usines, des champs et des jardins qui rapportaient des revenus aux habitants de la ville, les légendes de Kleinhendler révèlent les fonctions d'origine de chaque bâtiment ainsi que les noms de leurs propriétaires : moulin à eau de Tojbenblats, parc d'engraissement d'oies de Lewenstein, jardin de Malinowski, champs de Mendel Mayer Gutmans, « dépôt de charbon géré par Bugajski et Mały ». Kleinhendler a représenté la nature locale avec des noms colorés, notamment : une « montagne chauve », « la petite colline », « la petite forêt où les jeunes se réunissaient » et « des collines où les jeunes se promenaient ». Un seul arbre se dresse non loin de la maison familiale de Kleinhendler et est qualifié d'arbre romantique, ce qui suggère que c'était un lieu de rendez-vous amoureux. Ces noms, qui semblent familiers aux habitants de Khmielnik d'avant-guerre, révèlent non seulement sa connaissance approfondie de la topographie locale et sa familiarité avec les autres membres de la communauté, mais également sa connaissance des coutumes et des modes de vie locaux.

Tous ces détails inclus dans la carte sous forme visuelle sont des expressions intenses des relations intimes des cartographes avec les objets représentés. Le résultat n'est pas seulement une image de la vie sociale dynamique de la communauté juive d'avant-guerre, mais aussi du sentiment personnel d'appartenance de Kleinhendler et même de certains éléments de sa propre biographie. Les souvenirs de Varda, la fille de Kleinhandler, nous apprennent que l'arbre romantique était en fait l'endroit où son père sortait avec Sarah, l'amour de sa vie et sa future épouse.

Outre la structure spatiale et l'architecture d'avant-guerre, Khmielnik Kleinhendler a choisi d'inclure un élément créé uniquement en 1942, lorsque les membres de la communauté juive ont souffert de l'occupation nazie. En représentant la clôture du dernier ghetto (situé près de la gare), le cartographe a utilisé des moyens d'expression visuels pour souligner les résultats génocidaires de la période de guerre.

Conclusion

La carte de Kleinhendler propose un récit visuel complexe qui exprime ses expériences spatiales individuelles, sa relation intime avec sa ville natale, ses connaissances uniques, ainsi que les émotions, les significations et les valeurs qu'il a attribuées à l'espace cartographié en général ainsi qu'aux sites et objets particuliers qu'il contient. En se concentrant sur les bâtiments qu'il considérait importants pour l'ensemble de la communauté locale, Kleinhendler a utilisé le dessin pour exprimer son sens cohérent de l'identité historique et culturelle. De plus, la manière dont la visualisation a été construite révèle l'approche individuelle des cartographes à l'égard d'une carte en tant qu'outil de mémoire.

S'engager dans le yizker-bukh et dessinant la carte sur sa table de cuisine, Kleinhendler s'est mis dans la position d'un agent créatif qui visait à récupérer symboliquement l'image du shtetl après la tentative d'effacement des nazis. Ainsi, sa carte devient un élément d'une pratique mémorielle axée sur la reconstruction de l'identité des survivants après l'Holocauste. Bien que des éléments spécifiques visualisés sur la carte, comme l'image de la fumée provenant de la cheminée d'une scierie, n'existaient peut-être que dans l'imagination de Kleinhendler, une fois publiés dans yizker bukh il a contribué à créer un espace permettant à Kleinhendler lui-même et à tous les membres de la communauté de faire face à la perte, à la nostalgie et au deuil, tout en ravivant leur identité de « Khmielnikers ».

.avif)

.avif)