Lodz

.avif)

Histoire et peuplement

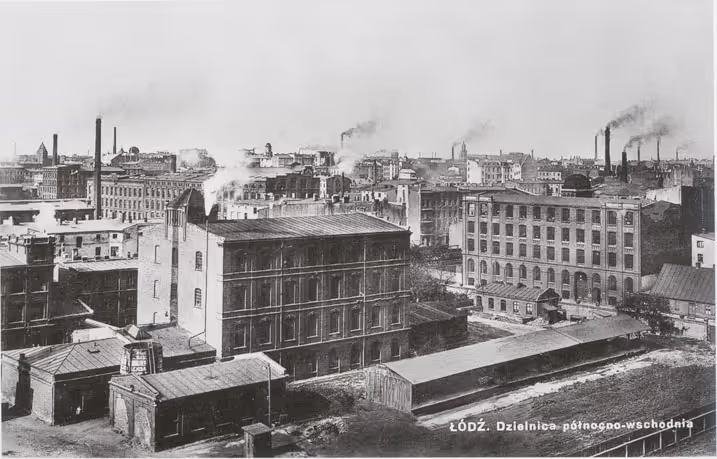

De grands palais aux façades en briques sales, des bidonvilles bondés traversés par de larges boulevards, des cheminées surplombant des cottages, un prolétariat industriel aux épaules larges parmi une poignée de capitalistes millionnaires Lodz était une ville de grands extrêmes : « Un océan de misères et de peines sous une montagne d'or et d'opulence », comme l'a décrit un ancien habitant. Lodz était la capitale industrielle de la Pologne, surnommée « le Manchester polonais », et elle se distinguait dans un pays de villes médiévales pittoresques et de villages ruraux.

Datant du XIVe siècle, Lodz est restée un petit village pendant des siècles et n'a donc pas l'histoire féodale de la plupart des autres villes polonaises. Son chapitre le plus important a commencé après 1820, lorsque le Congrès polonais, récemment créé et contrôlé par la Russie, a décidé de transformer ce village endormi en un centre international de production textile et d'autres industries. Le gouvernement tsariste a invité des tisserands et des experts textiles allemands à s'installer à Lodz et à créer cette nouvelle industrie. En raison du nombre de Juifs qui ont suivi ces colons allemands, la population de Lodz a considérablement augmenté et une nouvelle ville s'est apparemment développée du jour au lendemain. La population est passée de quelques centaines de personnes avant 1820 à 500 000 en 1913. En 1939, la population de Lodz était passée à 700 000 habitants, dont un tiers était juif.

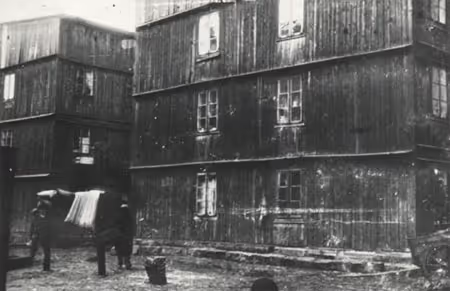

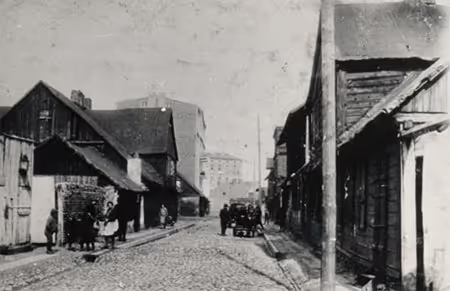

Lorsque Lodz est devenue une référence majeure pour les travailleurs juifs (et non juifs) à travers l'Europe, de vieilles haines et restrictions ont de nouveau suivi : les Juifs étaient initialement confinés dans un petit quartier près de la place du vieux marché connue sous le nom d' « Altshtot » (la vieille ville). En raison des limites imposées à l'installation à Lodz proprement dite, la plupart des Juifs résidaient dans la ville sœur de Baluty (engloutie il y a longtemps par l'expansion de Lodz), un quartier juif ouvrier regroupant des usines, des tisserands, des artisans, des colporteurs, ainsi que quelques industriels juifs. Baluty, qui n'a jamais vraiment été une zone riche, a entamé une spirale descendante pendant l'entre-deux-guerres (1919-1939). Le chômage général après la Première Guerre mondiale, combiné à la montée de l'antisémitisme, a eu pour résultat une population juive largement privée de ses droits et de terribles conditions de vie dans les bidonvilles.

Les récits écrits de la prospérité industrielle et de la misère de Lodz sont légion ; des observateurs au début du XXe siècleth siècle n'ont pas tardé à constater le mauvais état des bâtiments relativement récents de la ville, les ivrognes, les prostituées et les conditions d'hygiène généralement malsaines. La pauvreté de la population était aggravée par un paysage ravagé par la pollution industrielle, avec des déchets chimiques déversés dans les rivières, de l'eau potable toxique et des eaux usées malodorantes.

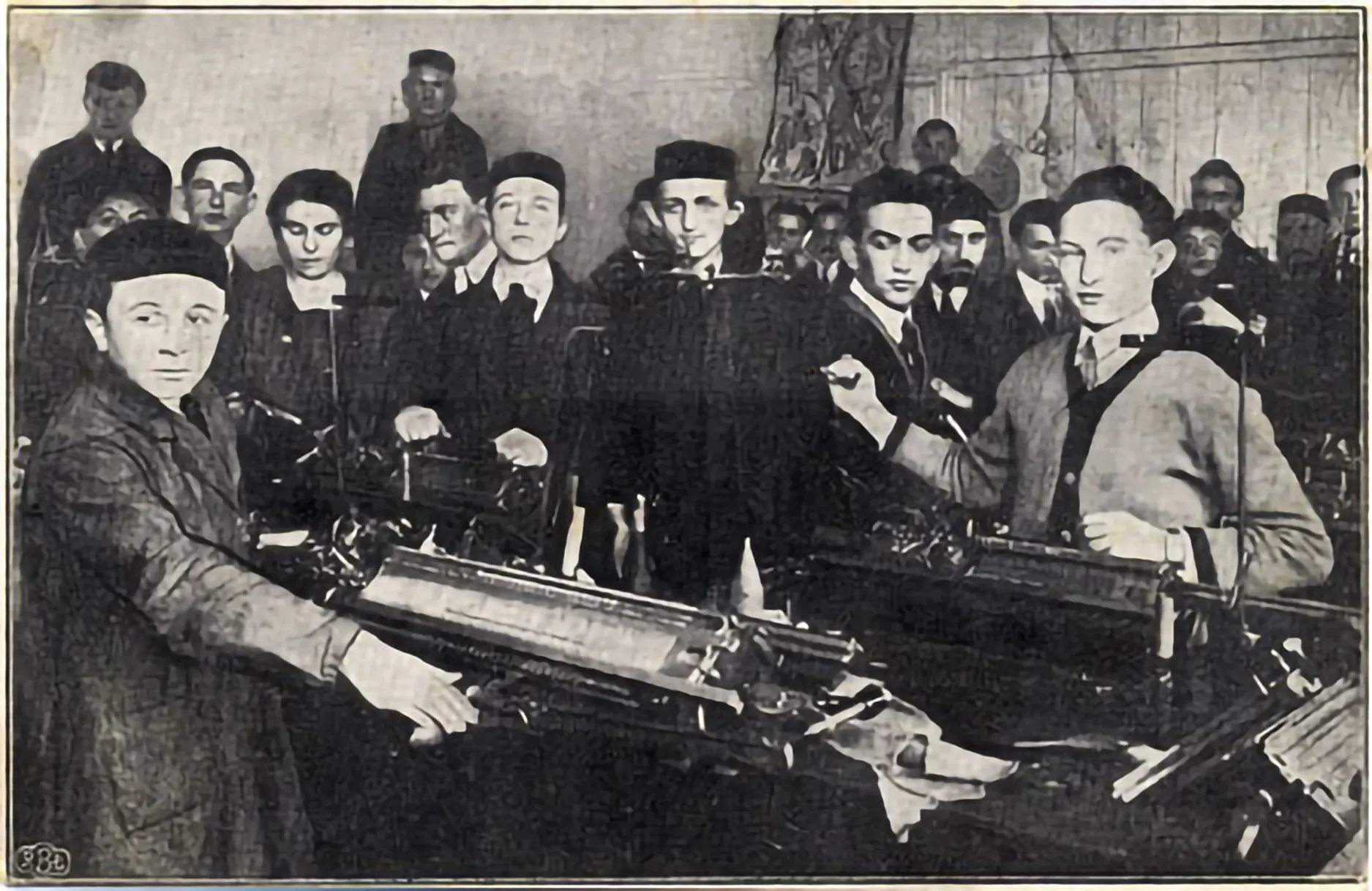

Ce qui différenciait réellement Lodz - et ses Juifs - des autres communautés polonaises, c'est son économie industrielle moderne. Les textiles étaient une force puissante qui affectait, directement et indirectement, l'ensemble de la population. Et les Juifs ont joué un rôle de premier plan à tous les niveaux de production, que ce soit en tant que capitalistes industriels, grossistes de matières premières, détaillants, agents, courtiers ou tisserands. En 1914, 175 des usines de Lodz (33 %) appartenaient à des Juifs ; presque toutes étaient des usines textiles. En outre, les Juifs possédaient des milliers de petits ateliers textiles, complétant ainsi l'impressionnante production de coton, de laine, de lin, de jute, de chanvre et de cuir de la ville.

Institutions

Avant 1918, un petit kehilla fonctionnait dans une maison près de la mairie. Les Juifs étaient tenus de décorer les murs avec des photos de la famille royale tsariste. Le kehilla était contrôlée par un flux et un reflux de coalitions de divers Juifs alors qu'elle présidait aux affaires administratives de base telles que les enterrements communautaires, l'aide sociale et l'élection des rabbins. L'élection des rabbins était réservée aux membres de la communauté capables de payer les impôts communautaires volontaires. Afin de mieux répondre aux besoins énormes des pauvres de la ville, un certain nombre de riches familles juives se sont regroupées pour créer des organisations philanthropiques, qui offraient une large gamme de services : cours de Talmud Torah, enseignement professionnel, aide aux malades, orphelinats et secours pendant les fêtes. Un hôpital, financé par la célèbre famille Poznanski, desservait les Juifs pauvres dans des quartiers bondés et chaotiques ; les enfants juifs malades étaient également envoyés dans des hôpitaux non juifs, aux frais de la communauté.

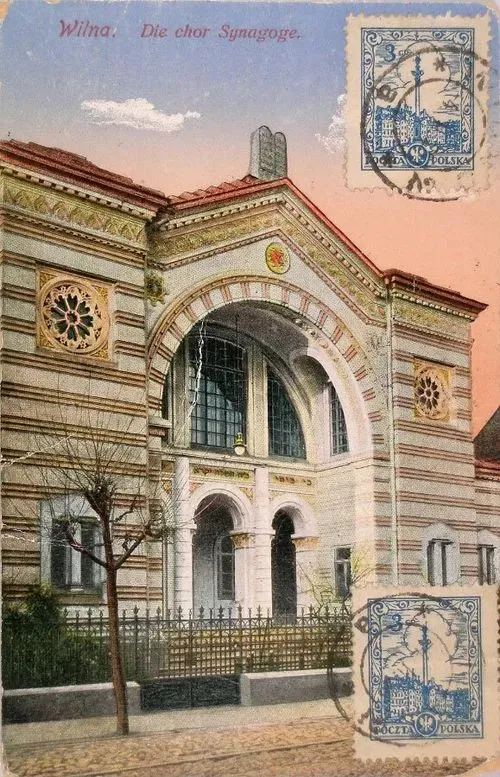

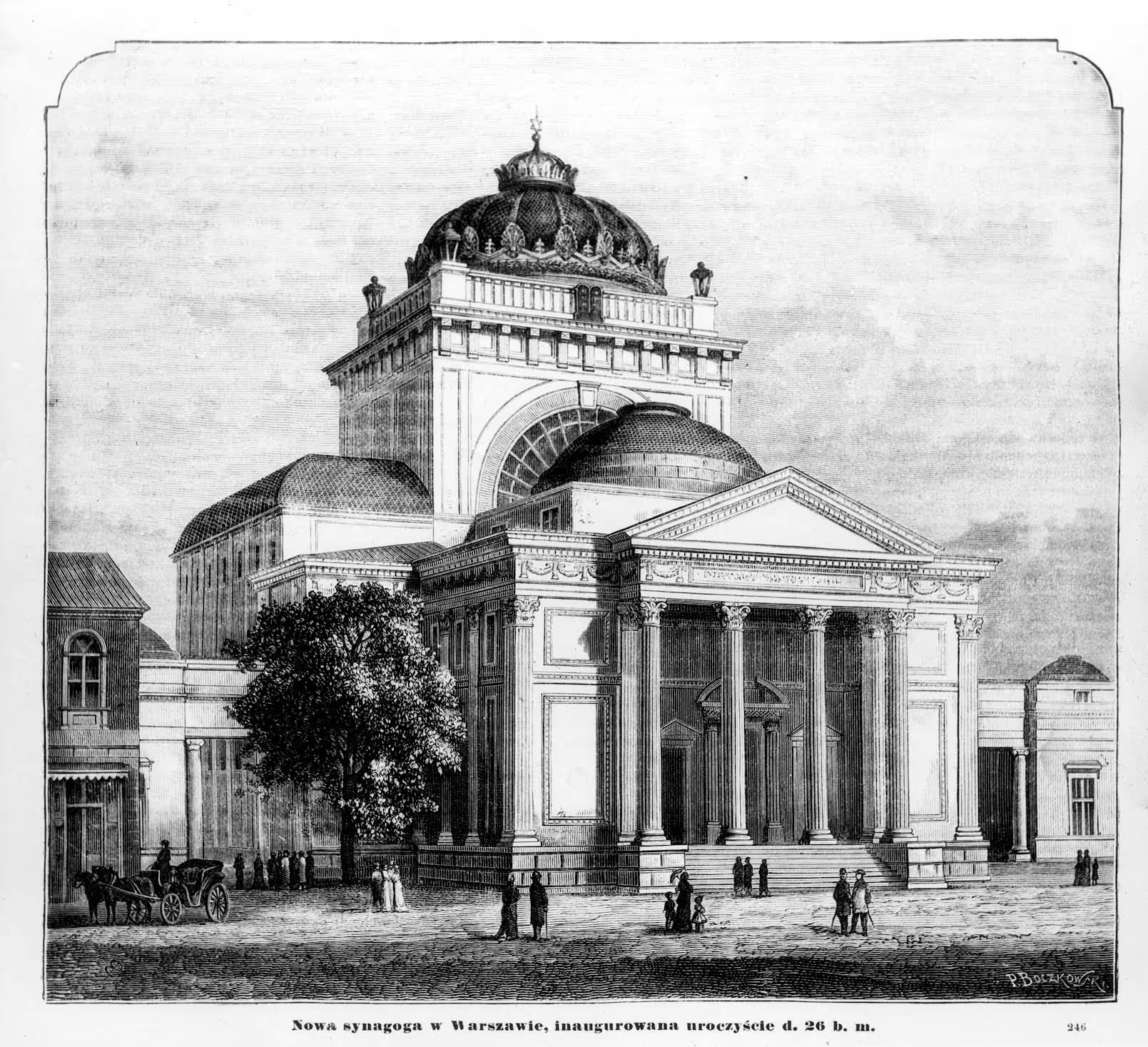

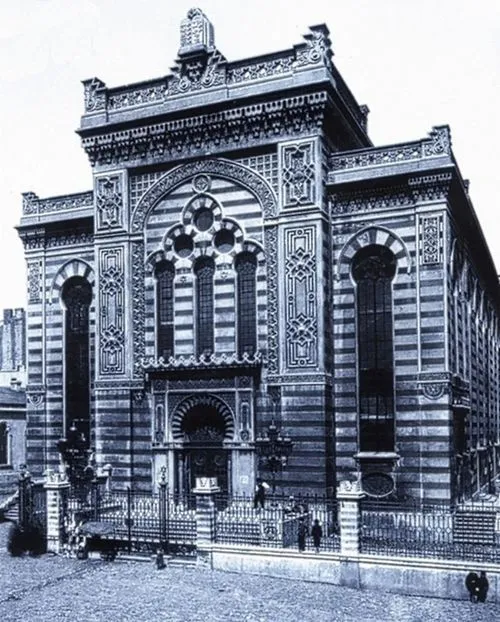

À Lodz, il y avait un certain nombre de synagogues, grandes et petites, hassidiques shtiblekh, mikvaot, deux cimetières (dont l'un était le plus grand cimetière juif d'Europe) et un abattoir casher. La plus grande synagogue de la ville, achevée en 1887, était la Grande Synagogue de la rue Kosciuszki, « La Synagogue sur la Promenade », une congrégation de type conservateur financée par un groupe de magnats dirigé par Izrael Poznanski. La synagogue était le plus grand bâtiment du centre-ville, une structure néo-romane et mauresque extrêmement détaillée avec des mosaïques ornées et plusieurs tours en forme de dôme. Une autre synagogue importante était la Shul de la rue Wolczanska (achevée en 1904), une congrégation litvak. Comme de nombreuses synagogues et bâtiments communaux juifs de Lodz, tous deux ont été méthodiquement détruits pendant l'occupation nazie.

Alors que les industriels laïques de la ville étaient peu nombreux et d'une puissance disproportionnée, les hassidim de Lodz étaient en réalité beaucoup plus nombreux. Répartis en plusieurs groupes, les plus connus étaient les Ger et les Alexander Hasidim. Ces groupes étaient constamment impliqués dans une lutte pour le contrôle de la kehilla et des élections locales. Les Hassidim de Ger, généralement plus riches et plus puissants, constituaient une grande partie du Agudat, Israël parti (un parti orthodoxe non sioniste qui soutenait souvent le gouvernement) et a conservé une partie de son influence en s'alignant sur des Juifs non religieux. Les hassidim d'Alexandre ont trouvé des intérêts communs avec les Juifs non hassidiques (souvent appelés Litvaks en raison de leur association avec les Lumières culturelles de la Lituanie), qui étaient divisés en groupes de Juifs laïques, Misnagdim (religieux non hassidim) et, plus tard, des sionistes.

À Lodz, toutes sortes d'écoles juives existaient. Il s'agissait notamment d'un yeshiva, un religieux kheder, et un réformé kheder fondée en 1890 pour l'enseignement des matières religieuses et laïques. Il existait également un lycée juif laïque (le premier gymnase en Russie, un projet dirigé en 1912 par le riche et progressiste rabbin Markus Braude (qui comprenait des cours en polonais et en hébreu), et une école yiddish fondée en 1918, ainsi que plusieurs écoles professionnelles.

Les arts et les lettres ont également prospéré à Lodz, qui a accueilli de nombreux artistes juifs et bohèmes connus, dont le pianiste Arthur Rubinstein (1881-1982), l'auteur Jerzy Kosinski (1933-1991) et le polonais Julian Tuwim (1894-1963), l'un des plus grands poètes polonais. Il existait une société d'artistes d'avant-garde appelée Yung-ydish et une scène théâtrale yiddish active dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs journaux juifs ont été publiés dans la ville, y compris les journaux yiddish Łódzer Togblat et Nayer Folksblat et Republika, (en polonais).

Textiles et industrie

L'industrie textile de Lodz étant dans une large mesure le principal centre de l'activité économique juive, de nombreux syndicats ont commencé à se former au début du XXe siècle pour les ouvriers du textile, les artisans et les industriels, dont le plus important était l'Union des industriels fondée en 1912. Alors que la révolution ouvrière éclatait, le Bund, les sionistes et les socialistes polonais se sont tous affrontés pour syndiquer l'abondance de travailleurs de la ville. Bien qu'aucun groupe n'ait dominé de manière disproportionnée comme c'était le cas dans d'autres villes, le Bund est apparu comme la force la plus pertinente pour unifier un prolétariat juif divisé. Créé à Vilna en octobre 1897, le Bund (le Bund général des travailleurs juifs de Pologne et de Russie - la Lituanie a été ajoutée au nom en 1900) était un bastion de force pour de nombreuses personnes au sein de l'importante communauté juive assiégée, atteignant son apogée à la fin des années 1930. Le parti a créé des journaux, organisé des groupes de jeunes et des camps d'été, créé des bureaux d'aide sociale pour les nécessiteux, informé les travailleurs de leurs droits, combattu l'antisémitisme et créé de nombreux syndicats qui ont constamment lutté pour de meilleures conditions et de meilleurs salaires pour les travailleurs juifs et une meilleure position face à des concurrents polonais hostiles.

En contrepoint, l'un des aspects les plus intéressants de la grande industrie textile de Lodz était le groupe restreint mais élitiste de magnats industriels juifs. À Lodz, une classe capitaliste est née, générant des fortunes, dirigeant une industrie employant des dizaines de milliers de personnes et fournissant un soutien économique à la communauté juive et aux institutions et organisations philanthropiques qui la soutenaient.

Parmi les premiers industriels juifs figurait Abraham Prussak, qui a innové dans le domaine des textiles polonais en important des machines à filer d'Angleterre, centre de la production textile mondiale. Markus Silberstein, Adolf Dobranicki et d'autres ont par la suite apporté de nombreuses améliorations mais, parmi la liste des industriels juifs de Lodz, le plus prospère et son plus grand bienfaiteur était sans aucun doute Izrael Poznanski (1833-1900).

Abraham Prussak a été l'un des premiers industriels juifs. Il a apporté de l'innovation à l'industrie textile polonaise en important des machines à filer d'Angleterre, qui était alors le centre de la production textile mondiale. Markus Silberstein, Adolf Dobranicki et d'autres ont par la suite introduit d'autres améliorations. Parmi la liste des industriels juifs de Lodz, le plus prospère et le plus grand bienfaiteur de la ville était sans aucun doute Izrael Kalmanowicz Poznanski (1833-1900).

![Ignacy Płażewski, Pałac Izraela Kalmanowicza Poznańskiego przy ulicy Ogrodowej w Łodzi, I-4722-3" by Ignacy Płażewski, via Wikimedia Commons, licensed under CC BY-SA [version number 4.0]](https://cdn.prod.website-files.com/6891ffac7571e63c0e0f2860/6891ffac7571e63c0e0f292e_1024px-Ignacy_P%C5%82a%C5%BCewski%2C_Pa%C5%82ac_Izraela_Kalmanowicza.webp)

Comment Izrael Poznanski a-t-il contribué à façonner Lodz ?

Avec l'aide de la dot de son épouse Eleonora Hertz. Poznanski a pu construire d'énormes usines textiles, des entrepôts, des magasins, un hôpital, une synagogue et le nouveau cimetière juif de Lodz. Ses maisons familiales étaient aussi opulentes et ostentatoires que le bidonville était graveleux. Elles abritent aujourd'hui divers musées polonais ; son mausolée est considéré comme la plus grande pierre tombale juive du monde. À une époque de relative liberté économique et d'obstacles politiques gérables contre les Juifs, Poznanski et ses contemporains ont prospéré et ont façonné non seulement la ville de Lodz, mais aussi toute une infrastructure industrielle dans toute la Pologne. -

Après la Première Guerre mondiale, alors que l'économie de l'Europe de l'Est était en ruine, une Pologne hautement nationaliste et antisémite a repris le contrôle de ses anciennes terres après que la Société des Nations a créé une Pologne indépendante dans le cadre du Traité de Versailles. Plus tard, dans les années 1930, le gouvernement polonais a porté un coup final aux espoirs juifs d'une citoyenneté égale en adoptant une politique systématique d'antisémitisme économique, refusant d'aider les entreprises juives à se redresser. Dans le même temps, l'hostilité envers les Juifs a commencé à se manifester par des efforts massifs visant à évincer les Juifs de l'industrie textile à tous les niveaux. Au moment où les nazis ont envahi la Pologne au début de la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive de Lodz n'était déjà plus que l'ombre d'elle-même.

.avif)