Introduction : Les guerres mondiales

(1914-1918 ; 1939-1945)

Les Juifs de Pologne n'étaient pas étrangers aux vents de la guerre. La Pologne a longtemps été un pays déchiré par les luttes de pouvoir des empires à l'est et à l'ouest. Au cours de la Première Guerre mondiale (1914-1918), déclenchée par l'assassinat de l'archiduc Ferdinand d'Autriche à Sarajevo, les puissances centrales de l'Autriche-Hongrie, de l'Allemagne, de la Bulgarie et de l'Empire ottoman ont mené une guerre contre la Russie impériale, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Pendant la guerre, les Juifs qui vivaient en Pologne ont vécu sous occupation, les frontières entre l'Allemagne, la Russie et l'Autriche-Hongrie se déplaçant au cours de la guerre. À la fin de la Première Guerre mondiale, la Pologne a finalement été reconstituée en tant qu'État indépendant. À l'ouest, cependant, de nombreuses personnes en Allemagne étaient troublées par la défaite de la guerre. Le désir d'expansion de l'Allemagne se traduirait en l'espace de deux décennies par une nouvelle guerre, la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, qui ferait à nouveau des Juifs des victimes prises entre deux feux ; de plus, cette fois, la guerre viserait directement les Juifs. Adolf Hitler avait promis que la prochaine guerre mondiale serait une guerre d'anéantissement des Juifs. Lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne en septembre 1939, trois millions de Juifs sont passés sous le régime nazi ; en juin 1941, l'Allemagne a envahi l'URSS et le feu nazi a encerclé deux autres millions de Juifs.

La destruction de la communauté juive européenne

{{tableau}}

Juifs polonais sous le régime nazi

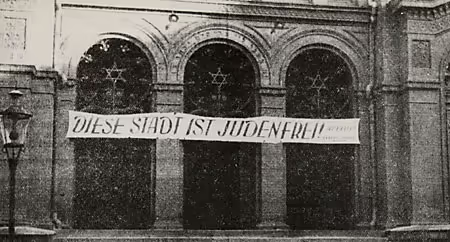

Les résidents juifs d'Allemagne avaient été privés de leurs droits humains fondamentaux à la suite de l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933. D'abord soumis à l'humiliation et à l'exclusion progressive de la vie économique, politique et culturelle allemande, les Juifs sont devenus des parias dans la société allemande. Une fois que les nazis ont occupé l'ouest de la Pologne en septembre 1939, les citoyens juifs polonais de ce pays ont fait l'objet de persécutions particulières. Ils ont subi une perte totale de leurs droits civils, notamment la limitation de l'espace physique dans lequel ils pouvaient habiter. À partir de novembre 1939, dans les provinces polonaises occupées par les nazis, les Juifs étaient tenus de porter un badge jaune pour les identifier comme Juifs. Des hommes juifs ont été enrôlés pour le travail forcé et tous les biens possédés par les Juifs ont été expropriés par les autorités allemandes.

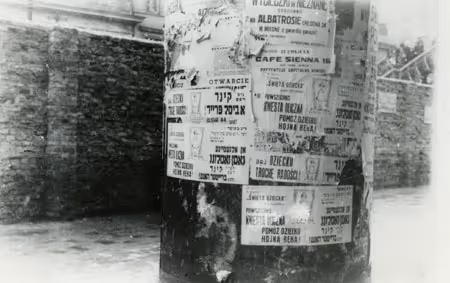

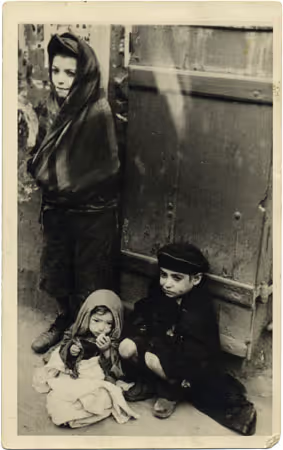

Au cours des années 1940 et 1941, les Juifs de pratiquement toutes les grandes villes polonaises ont été regroupés dans des ghettos urbains, isolés de la population environnante. Les rues du ghetto, câblées et fermées, étaient bondées et il y avait un grand nombre de familles déplacées. Ils sont devenus des scènes de mort massive, la population juive appauvrie mourant lentement de malnutrition et de maladie. En juin 1941, alors que l'Allemagne envahissait l'URSS, des escadrons mobiles de la mort appelés Einsatzgruppen, qui a suivi l'invasion Wehrmacht (armée allemande), a commencé l'extermination systématique des Juifs dans l'est de la Pologne et dans les provinces de l'ouest de la Russie. À un moment donné en 1941, le régime nazi a décidé d'accélérer le processus d'extermination des Juifs en employant des méthodes plus « efficaces » de massacre par le biais de camps d'extermination spéciaux, parmi lesquels se trouvaient Belzec, Chelmno, Majdanek, Treblinka, Sobibor et Auschwitz. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, trois millions de Juifs polonais (92 % de la population d'avant-guerre) seraient assassinés.

La vie juive dans les ghettos nazis

Au cours de la première année qui a suivi l'invasion nazie de la Pologne, une grande partie de la population juive était confinée dans de grands ghettos urbains. Le ghetto de Varsovie, créé en octobre 1940, a été isolé du monde extérieur en novembre 1940. Finalement, près de 450 000 Juifs seraient entassés dans ce plus grand ghetto de Pologne ; un peu plus de 30 % de la population totale de Varsovie était concentrée sur 2 % de la superficie totale de la ville. Les Juifs ont été contraints de vivre six à sept dans une pièce, faute d'installations sanitaires suffisantes pour faire face à la nouvelle surpopulation. Le plus alarmant, cependant, était l'approvisionnement alimentaire du ghetto. Le Judenrat, (l'administration juive responsable de tous les domaines de la vie juive dans le ghetto), dirigée par Adam Czerniakov, qui s'est suicidé par la suite, n'a pu acheter que de minuscules rations pour les Juifs du ghetto. Au cours des 18 premiers mois qui ont suivi la création du ghetto de Varsovie, 20 % de la population était morte de faim et de mauvaises conditions sanitaires.

C'est pourtant ce que les Juifs qui ont été contraints de vivre dans les murs du ghetto de Varsovie et d'autres villes ont fait exactement cela : ils ont lutté vaillamment pour survivre en utilisant tous les moyens possibles. Les enfants juifs du ghetto étaient toujours scolarisés, de petits groupes d'enfants étant enseignés en secret par un enseignant dont le salaire consistait généralement en un peu de nourriture. Les mouvements de jeunesse sionistes du ghetto de Varsovie géraient également deux lycées clandestins. Dans le ghetto de Lodz, où l'enseignement était autorisé, 14 000 élèves ont fréquenté 2 jardins d'enfants, 34 écoles laïques, 6 écoles religieuses, 2 lycées, 2 écoles universitaires et une école de métiers entre 1940 et 1941. Un garçon de 15 ans de Vilna, Yitzhak Rudashevsky, a décrit l'importance de se divertir pendant les longues journées passées dans le ghetto :

« Mon humeur est la même que le temps qu'il fait dehors. Je me demande : que se passerait-il si nous n'allions pas à l'école, au club et si nous ne lisions pas de livres ? Nous mourrions de découragement à l'intérieur des murs du ghetto. »

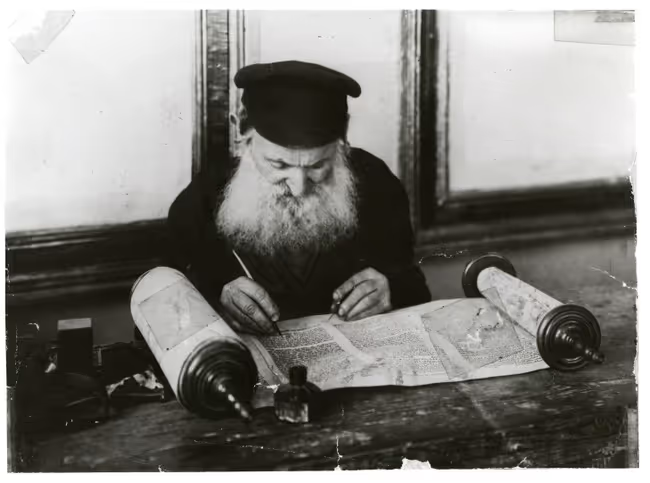

Malgré les difficultés inhérentes à la vie dans les ghettos, les Juifs religieux ont continué à les pratiquer. L'historien du ghetto de Varsovie, Emmanuel Ringelblum, a estimé qu'environ 600 minyanim se réunissaient régulièrement pour organiser des services de prière dans l'enceinte du ghetto. Des prières supplémentaires ont été ajoutées aux offices, avec des prières spéciales récitées pour la délivrance, comme les Psaumes 22 et 23, ainsi que des prières composées pendant les persécutions des croisades et du Moyen Âge, qui rappelaient ceux qui ont choisi le martyre plutôt que de renier la foi juive. L'observation des commandements religieux, tels que le respect du sabbat et les lois alimentaires (Cachemire), est devenu quasiment impossible dans les ghettos. Les Juifs étaient contraints de travailler le jour du sabbat et les jours fériés ; les rabbins ont fait des exceptions spéciales pour autoriser la consommation d'aliments non casher, déclarant que la préservation de la vie des personnes affamées était plus importante que le respect des commandements religieux. Dans le ghetto de Kovno, les jeunes Rabbin Ephraïm Oshry a tenté de résoudre les nouveaux dilemmes moraux et éthiques de la vie sous le régime nazi, en fournissant des réponses basées sur halakhah à des questions aussi inimaginables que celle de savoir si un Juif était autorisé à accepter un permis de travail en sachant que cela entraînerait la mort d'un autre Juif, ou s'il était permis à un Juif d'acquérir un faux certificat de naissance cachant son identité juive.

Les organisations de protection sociale fonctionnaient dans les ghettos, essayant désespérément d'empêcher la mort des Juifs les plus nécessiteux de mourir de faim et de maladie. Dans le ghetto de Varsovie, plus de 1 000 « comités de maison » ont été organisés pour dispenser une éducation aux jeunes enfants et encourager les habitants des différents immeubles à appartements à s'aider eux-mêmes. Les comités ont également organisé des activités culturelles pour les habitants des bâtiments et ont eux-mêmes fait partie du groupe de coordination Zétos (Association juive pour l'aide mutuelle) et, avant décembre 1941, la branche de Varsovie du American Joint Distribution-AJD (AJDC) dirigée par l'historien Emmanuel Ringelblum. Ces organisations sociales géraient également des soupes populaires, ainsi que des hôpitaux ghettos, des écoles pour infirmières et un réseau d'orphelinats. Le grand éducateur juif, Janusz Korczak, qui était également médecin, écrivain et pédagogue, est devenu directeur de l'orphelinat juif de Varsovie. Dans le ghetto, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer la situation des enfants de son orphelinat. Bien qu'on lui en ait donné l'occasion, il a refusé de se cacher en dehors du ghetto et a préféré soutenir ses orphelins. Le 5 août 1942, Korczak et les 200 enfants de son orphelinat ont été déportés vers le camp de la mort de Treblinka où ils ont tous péri.

.avif)

.avif)